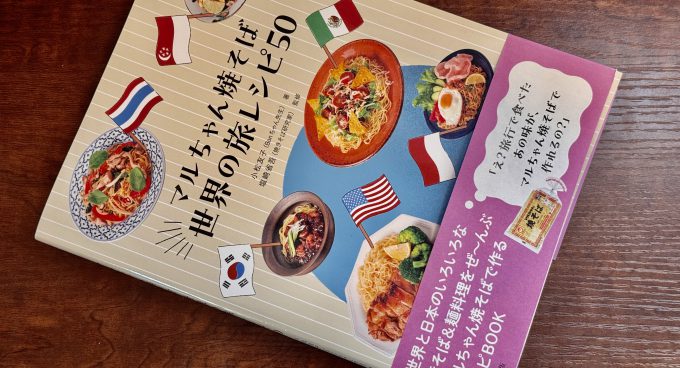

- 書名:マルちゃん焼そば世界の旅レシピ50

- 著者:小松友子(BONちゃん先生) 監修:塩崎省吾

- 発行所:イカロス出版

- 発行年:2025年

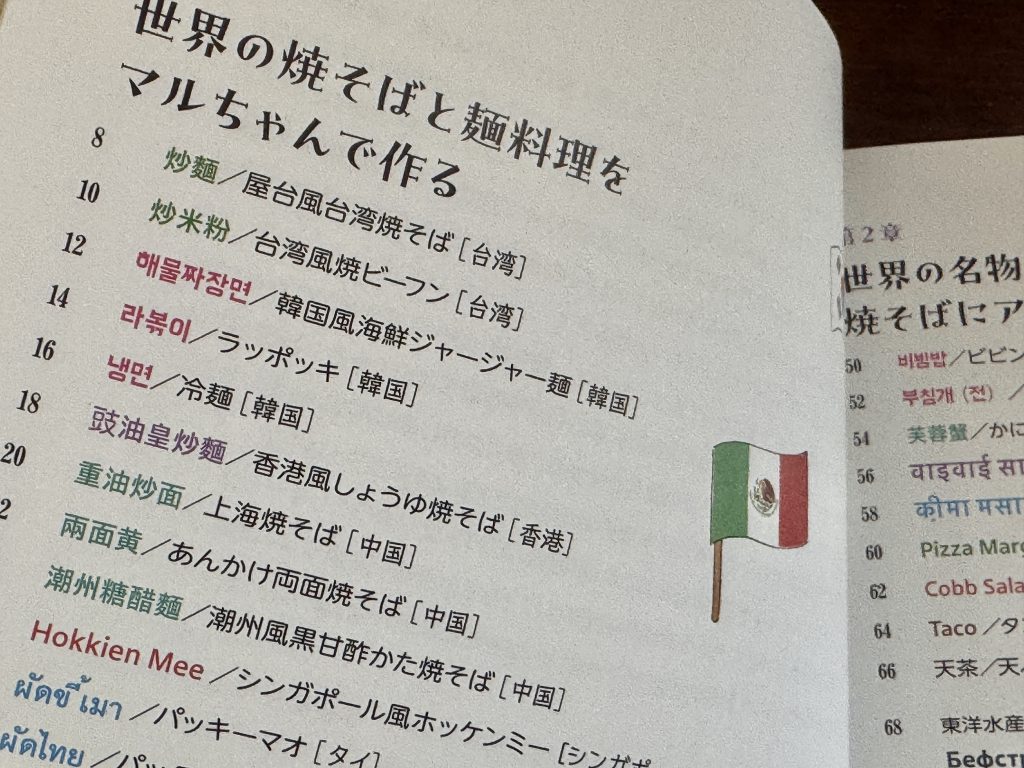

『マルちゃん焼そば』とは、スーパーなんかで3玉入り粉末ソース付きで売っている、東洋水産の、あのマルちゃんのチルド焼きそばである。これを使って世界の麺料理を作ってみよう!世界の名物料理をアレンジしてみよう!日本のご当地焼そばとご当地麺を作ってみよう!というレシピ本だ。

発売50周年のタイアップとして企画発売されたと思われるのだが、ここまで幅広く丁寧なレシピで展開してくれると、なんか拍手を贈りたくなる。

マルちゃんは「焼きそば」ではなく「焼そば」である。商標登録の都合だろうか。ちなみにあの中華そばの丼によくある四角い<ナルト>みたいな雷紋マーク※も含めてパッケージが商標登録されたのは平成になってからだ。正式名は『マルちゃん焼そば 三人前』である(これは50年間知らなかった)。

雷紋は恵みの雨をもたらす雷のイメージから、豊作を願う象徴とされ、迷路のような形が魔物を迷わせるとして魔除けの意味合いがあるとされ、古代から土器や陶磁器に施されてきた。起源は中国だが<ソース焼そば>は中華だろうか?

企画出版に当たったイカロス出版は「旅のごはんBOOKシリーズ」として日本にいても自宅キッチンで旅気分を味わうことをテーマに『プロヴァンスのいつものごはん』 『ギリシャのごはん うちで楽しむ、とっておきレシピ74』 『ボストンから、ニューイングランド地方の旬ごはん』 『しあわせハワイごはん ALOHAを味わうローカルレシピ64』 『はじめてのアラブごはん』などを出版してきた。

料理で<旅気分>を味わえるかどうかはわからないが、その地に思いを馳せることぐらいはできるだろう。できたものが少々現地のものとずれていても「なるほど、こんなものを食べているのか」とか「こんな調味料の組み合わせは知らなかった」などと発見はあるはずだ。

ぜーんぶ「マルちゃん焼そば」で作ろうというのは、商品一点縛りレシピ本として面白い。現在のように世界の調味料や食材が手に入る『カルディ』が2024年12月時点で、国内に501店舗、海外に15店舗もできていたり、ネット通販ではかなりマニアックな食材も購入できるので、本格的なものへの挑戦は意外とハードルが低い。<マルちゃんの>焼そば麺である必要はほぼないのだ。

しかし、休日のお昼の食卓からBBQやキャンプまで使ってきたが、発売されてから50年経つのだ。地域地域では同じようなパック商品も少し安めで並んでいるが、『マルちゃん焼そば』は現在では1日33万パックも売られている。つまり家庭(とか一人暮らし)のための常備食となっているのだろう。50年間スーパーの棚から消えた記憶がない(発売と同時に食べてたからね)。

つまり同じ味が続いて飽きるか飽きないかの問題でアレンジを提案したいのだろう。オフィシャルサイトにも家庭の調味料や食品でできるアレンジ・レシピが掲載されている。毎日のように食べたり食べさせたりしている人にとっては<アレンジ>はアリなのだろう。そのアレンジ・レシピを飛び越えて<旅>に出たのが本書だ。

この焼そばのソースは50年間おなじ味らしい。当初目ざした<屋台>の味だ。アレンジすると屋台味ではなくなるのでは?

ずいぶん昔、この焼そばファンが知り合いにいた。元ファッションモデルで、パリコレにも出るようなデザイナーの元奥さんだった。彼女は『マルちゃん焼そば』は豚肉もキャベツも何も入れないのがいいのよ、と言い、粉末ソースだけで炒めたものを「酒のつまみにいいのよ」と教えてくれた。やってみると確かにそうであった。ラードで炒めるとそのジャンクさのレベルがさらに増幅して麻薬のようになった。カラダに悪そうなものは旨い!の定説だ。

つまり、麺の製造には技術的な努力があるのだろうが、50年続いたこの粉末ソースのレシピは勲章ものなのだ。

しかし、そんなシンプル焼きそばが好きな自分でも、この本を見ていると、たしかに作ってみようという気が起きてくる。味をイメージできるものできないもの、焼きそば麺である必要がある?などと思うものもあることはあるが、すべてのレシピにちょっとずつそそられるのだ。

そして、ほとんどのレシピに粉末ソースが適量使われている。まあ、それはそうだよね。全く使わなければこの製品である意味もなくなる。それにこのソースにはかなりのスパイスが使われているから、確かにどこの料理にも馴染むはずだ。「焼そばは休日につくってくれた亡き父との思い出」という著者、小松友子 a.k.a BONちゃん先生の研究成果でもある。

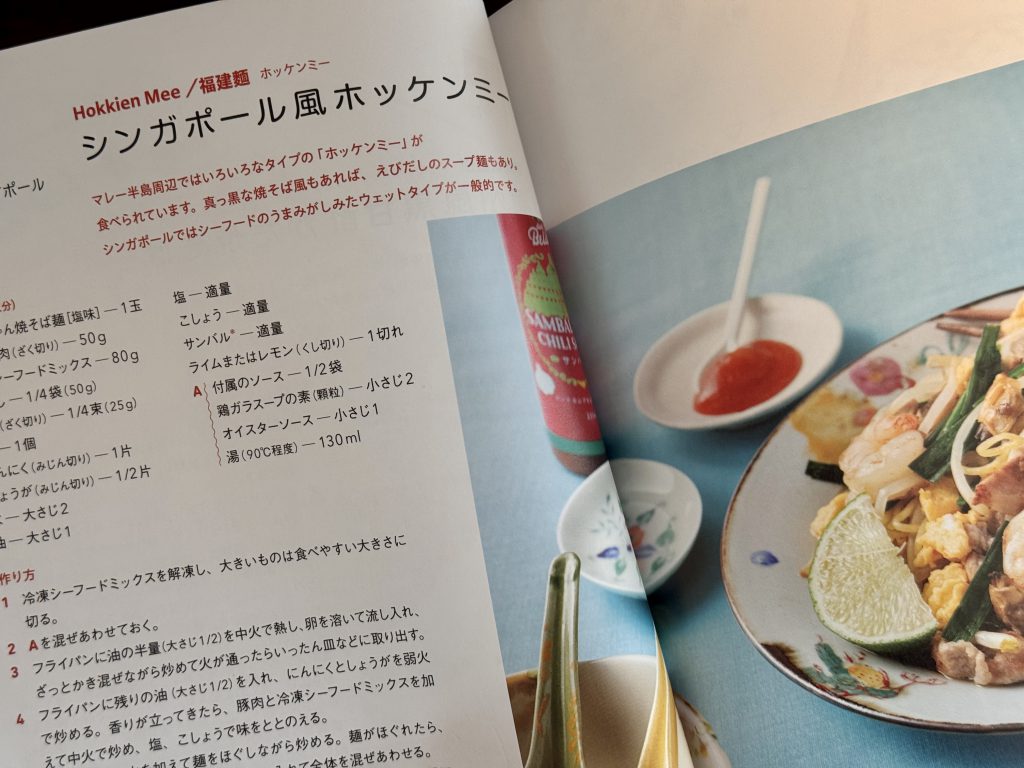

レシピにある『シンガポール風ホッケンミー』というのがある。そもそもが福建(ホッケン)省に由来する麺(ミー)という意味を持つ焼そばでマレー半島エリアではそれぞれの地域のホッケンミーがある。豚肉のうまみや海鮮だしを麺にからめながら炒めるのがシンガポール風の特徴。肉、シーフード、野菜、卵、ニンニク・生姜と鶏スープでツユだくめで食べる。

これなんかは、ライムも絞るのでクエン酸も入って栄養満点系で、部活帰りの子どもにも残業帰りで早く食事をしたい時にも良さそうだ。このレシピでは、トマトベースで酸味と魚醤を感じる、インアドネシアやマレー料理で使われる香辛料『サンバル』が使われている。日本国内のレシピサイトではナンプラーとチリソースが使われていたりするが、確かに『サンバル』がマルちゃんの粉末ソースには合いそうだ。

この本の面白いところは、マルちゃん焼そばを使うためすべてが<風>なのだ。よって、ホントはどんなものなの?と調べたくなることだ。例えばホッケンミーで調べてもマレー半島各地域で調理方も使うものも少しづつ違っている。発見があるのだ。

なるほど、タイトルの「旅レシピ」の<旅>とはあちらへこちらへと<調べながら放浪している時間>のことかもしれない。

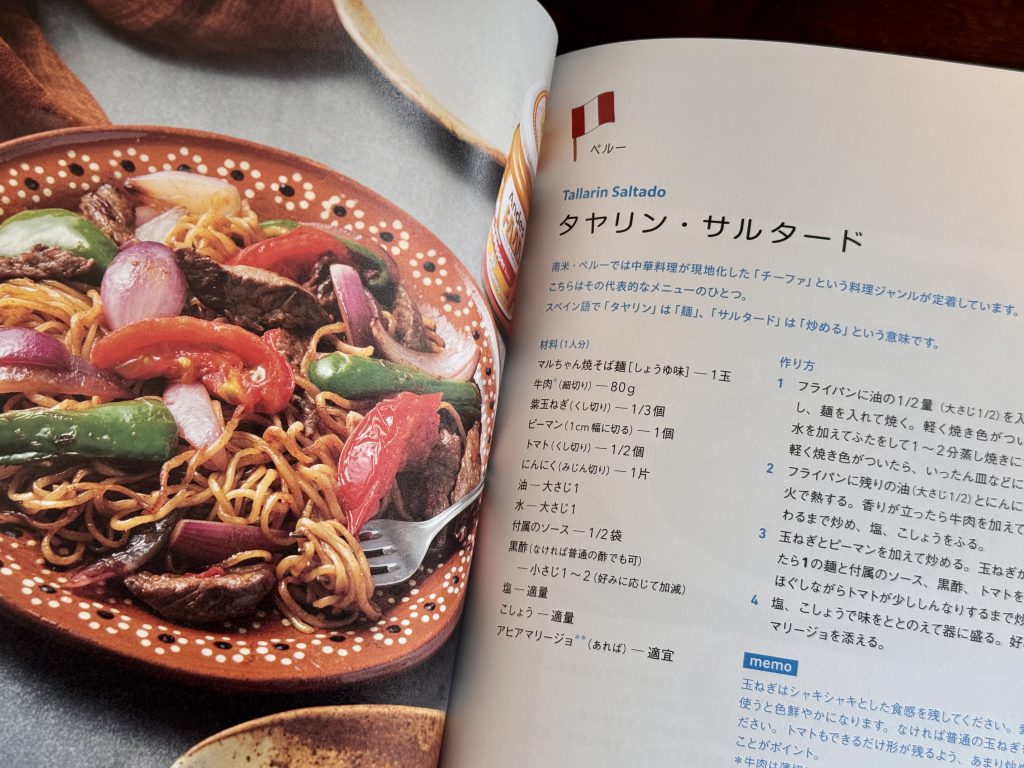

また、ペルーには中国料理が現地の料理となった「チーファ」というジャンルがあり、その一つが『タヤリン・サルタード』だ。タヤリンは麺、サルタードは炒める。焼そばだ。牛肉・紫玉ねぎ・トマト・ピーマンと彩りでペルー感が強い。これには前述の「ホッケンミー」で出てきた香辛料ペースト<サンバル>同様にあれば『アヒアマリージョ』というペルー風チリソースを使ってほしいとある。アヒアマリージョは南米アンデス地域で食用とされる黄色い唐辛子をペーストにした香辛料。

サンバルは国産もあるし、アヒアマリージョも「カルディ」のような輸入食材店や通販で手軽に買える。どんなところに住んでいても作れるのである。普段あまり使わないと思っている人も、これを機に入手することで今後の料理スタイルも格段に広くなるのではないだろうか。

こんな風に本書は、世界の味、未体験の味を体験したいという好奇心に火をつけてくれる入門書、かもしれない。

さて、本書には<世界の名物料理をマルちゃんで焼きそばにアレンジ>するというレシピの章がある。無謀のような気もする。

『ビビンバ焼そば』。本来は「ビビンパ」韓国語のビビンは混ぜることで、パはご飯なのだが、焼そばの「バ」だろうか。焼そばをごま油で炒めて焼き色をつけてから蒸して粉末ソース半分を混ぜる、その上にナムルや牛こまやポーチドエッグをのせて、混ぜて食べる、ということだが、個人的には挑戦気分がたかまらない。しかし、新たな味覚の発見があるような気もする。

他には『キーマカレー焼そば』 『焼そばピザマルゲリータ』 『焼そばコブサラダ』 『天ぷら茶漬け焼そば』など数種が掲載されているが、いつかトライするつもりではあるが、「それ食べたいか?」問題はすこしある。

さらにもう一つの章に<日本ご当地焼そばとご当地麺をマルちゃんでつくる>というものがある。

『富士宮やきそば風』『横手やきそば風』とソース焼きそばを蕎麦つゆに浸した『黒石つゆ焼そば風』や『仙台麻婆焼そば風』などは、まあそのままなのでいいか。

具はキャベツだけの『上州太田焼きそば風』は、言われなくてもやってるワイと言いたいが、中国のたまり醤油のような「老抽(ラオチョウ)」を使ってとあるところが流石だ。とろみのある濃い「老抽」は中国食材店が近くにない人は通販で買った方が早いかもしれない。「生抽」というさらっとした味付け用もあるが黒目のこの焼そばには「老抽」が良い(個人的には、炒め物と焼豚を作る時などに使い分けている)。

本書のレシピには、ページをめくると何かしら初めて目にする調味料などがサラッと書かれている。

なんにせよ、旅は挑戦である。まずは『マルちゃん焼そば』かで初めてみては?ということだろう。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。