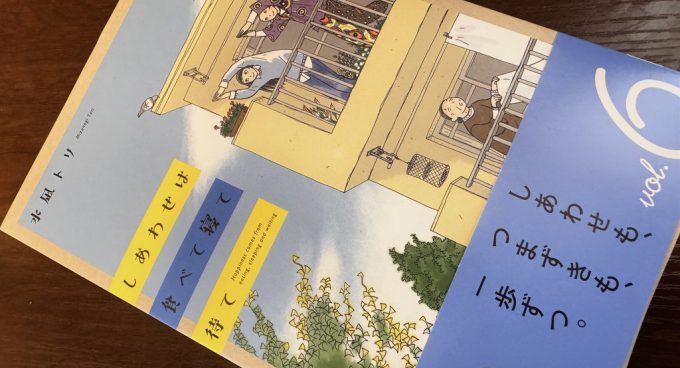

- 書名:しあわせは 食べて寝て 待て Vol.6

- 著者:秋田書店

- 発行所:水凪トリ

- 発行年:2025年10月

水凪トリの漫画『しあわせは 食べて寝て 待て』は、以前RIFFで紹介した後に、NHKのドラマ10枠で連続ドラマになった。

公式サイトには「主人公がマイナスから始まった暮らしの中で手に入れたのは―。(中略)地味だけど身体においしそうな薬膳ご飯とたおやかな団地の人間関係を通して、 心身を取り戻してさとこ(主人公)は、身近にあった自分次第のしあわせに気づいていく。 お粥(かゆ)のように、おなかの底からじんわりと温かくなる物語が始まります」とある。

《地味だけど身体においしそうな薬膳ご飯》とあるが、ドラマの内容も、特に大きな事件も起きず(まあ、登場する人たちの人生における大きな展開はあるのだが)、主人公のパートで働く女性の平凡な日常が描かれているだけで地味と言えば地味だ。しかし、このドラマがなぜか人気で、NHKプラスでの同時・見逃し配信では、2020年4月以降に配信された全ドラマの中で最高視聴数を記録した。

原作であるこの漫画もドラマもほぼ同じに進む。内容は自己免疫疾患により全身の結合組織に炎症が起こる病気の総称である『膠原病』を患いキャリアを諦めて退職した38歳女性「麦巻さとこ」が、家賃を抑えるために引っ越した築45年の団地で、大家「鈴」さんや”訳あり”の料理番の青年「司」と出会う物語。

さとこは、彼らを通して『薬膳』の考え方に出会い、団地の人々との温かい人間関係の中で、心身のバランスが保てるようになっていく。そして、身近にあった“自分次第のしあわせ”に気づいていく・・・という話だ。

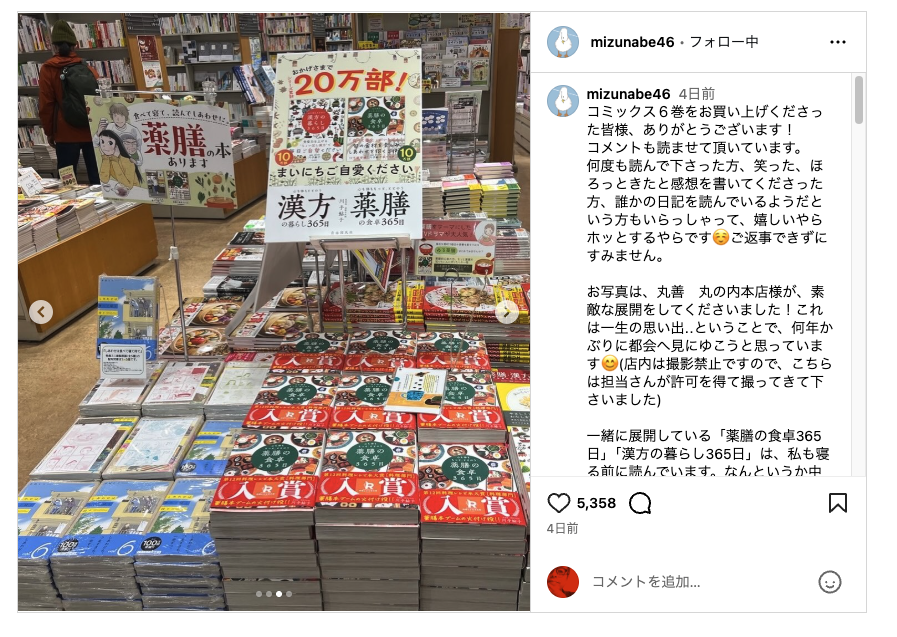

作者・水凪トリも膠原病であり、薬膳との出会いがあったことで、この作品を描くことになった。水凪トリのインスタグラムを覗くと、主人公さとこの食事か?と思わせる食卓の写真が並んでいる。《地味だけど身体においしそうな薬膳ご飯》だ。

https://www.instagram.com/mizunabe46/

そして、この単行本第6巻が完結版となった。発売と同時に累計発行部数100万部を突破したとのこと。女性読者が多いだろうと推測されるが、地味なストーリーがなぜこうまで受けたのか?

テレビドラマになったせいで原作を読もうという人もいたのかもしれない。出演者が人気俳優の桜井ユキや宮沢氷魚、加賀まりこだったからかもしれない。彼らは普段とは異なる静かな演技に徹していた。

しかし、それだけではないだろう。不調で他の人と同じように働けない主人公への職場や社会の無理解など、膠原病でなくても多くの人が抱えているはずだ。もし自分がそうであれば・・という気持ちで読んだり観たりしていたのではないだろうか。

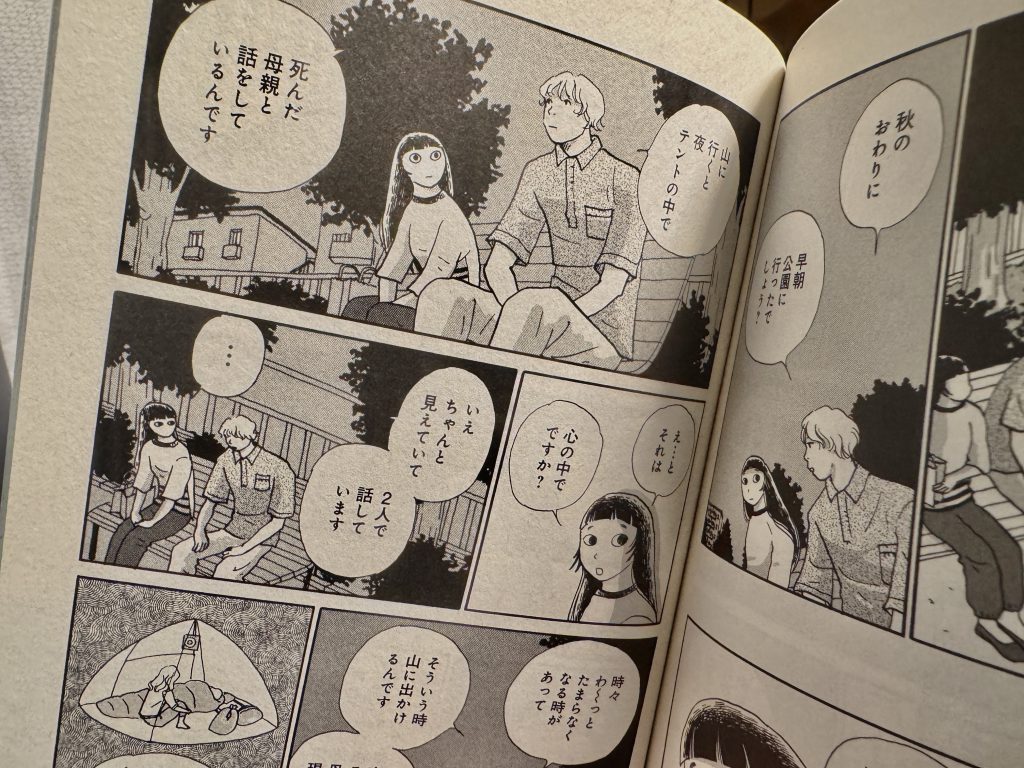

そしてこの巻で、さとこに薬膳の考え方を教え、団地に住む人たちのボランティア便利屋そして鈴さんの”訳あり”料理番をしている司という青年のこころの問題が明らかになり、身体の不調だけではなく心の不調を持つ者に対するということがもう一つのテーマだったことがわかる。

さらにもう一つ、「結婚をしない」という選択に至る流れが全巻通してつながるのもこの巻である。

多くの人生というのは起承転結ドラマではない。地味に小さくくねくねしているくらいだ。ただ人はそれぞれ他人が解決できない問題を少なからず抱えている。

「薬膳」というものを小さなくねくね道に落とし込んで描いた視点と取材力に敬意を表したい。

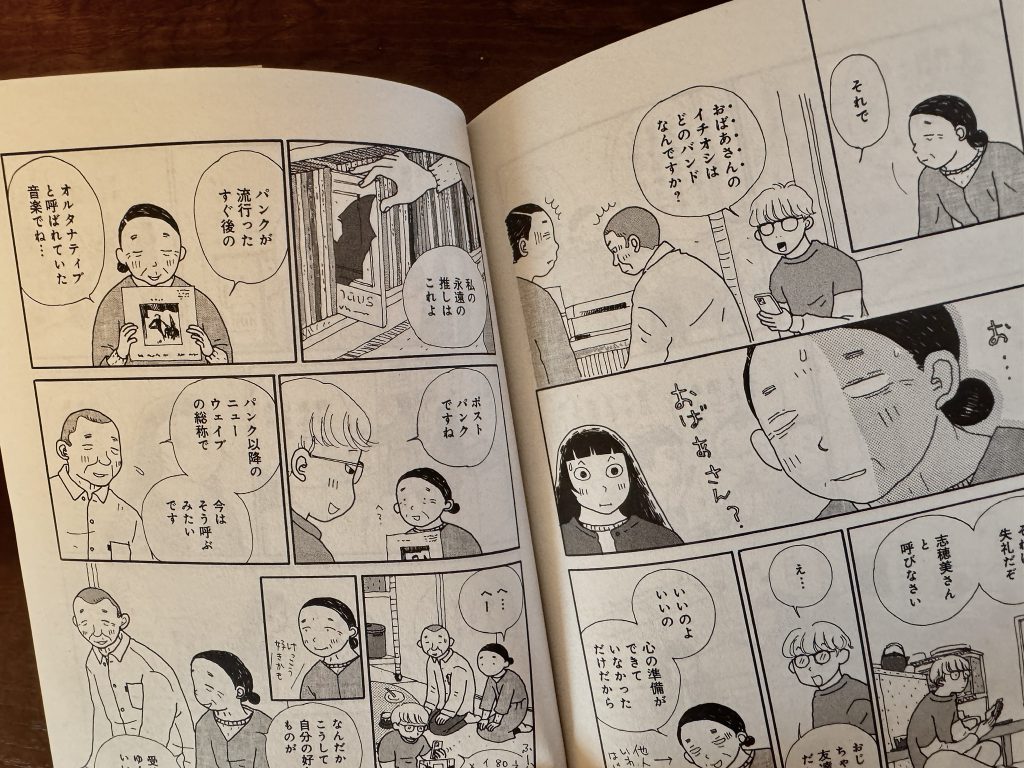

単行本には番外編がある。同じ団地に住む高齢の女性、ウズラさんこと志穂美さんの話だ。

一人暮らしでレコードを聴くのが趣味の志穂美さんは、シルバー人材センターから棚を取り付けるために派遣された同年代らしき男性と親しくなって同じ趣味のレコードを聴きに来るように誘うのだが、男性が独身かどうかわからないので主人公のさとこに同席してくれと頼む。恋の香りがほんのり漂う。

そこでさとこが見たのは、音楽好きな男性が連れてきた孫と音楽の話が共有され受け継がれていく光景である。志穂美さんがホットケーキミックスで作った「チョコチップあんこケーキのナッツのせ」を4人で食べながら時間が流れる。

男性は家にから80年代のSTUDIO VOICEらしき雑誌など持参。志穂美さんは「私の推し」と言ってパンクブームのすぐ後、ポストパンク、オルタナティブのレコードをラックから引き出す。パブリック・イメージ・リミテッド(PIL)、キャバレー・ヴォルテールのあたりだろうか。20歳前後でこの辺を聴いていたなら今は60代後半から70くらいか。

作者・水凪トリの、薬膳のように受け継がれるということのメッセージと思えるようなこの小品は、志穂美さん同様に、老人になった自分には小津安二郎の映画の平成版を観ているようで面白かった。オルタナロックの始まり世代にしては老人二人がファッション的に少し老けすぎなのが気になったが。

志穂美さんは、孫を連れてきた男性に「なんだかこうして自分の好きなものが、受け継がれていくのはいいですね」と言う。そして、さとこに「あんこは手作りなのにホットーケーキ・ミックスうお使うところがウズラ(志穂美)さんらしい」と言われ、「どこか手を抜いてしまうのよね。仕方ないのよ、私もうおばあさんなんだもの」と笑う。

作者は自分の近い将来のことも思って描いたのかもしれない。

この全作品に一貫して流れるものはこのゆるさである。寛容という意味のゆるさだ。

手を抜いていいのだ。薬膳のようにゆっくりと自分をチューニングしていくことを大切にしたい。また、ゆっくりと自分の心身の修復をする人たちのことを受け止める心を持ちたい。読後、そんなことを思った。

しあわせは食べて寝て待て、を実践したい。

番外編も含めてまたテレビドラマ化の続編を期待する。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。