- 書名:続 おいしい景色

- 著者:坂田阿希子・皆川明

- 発行所:スイッチ・パブリッシング

- 発行年:2024年

本書は、雑誌『SWITCH』の人気連載「おいしい景色」の単行本化の続編である。

坂田阿希子が作るどこか懐かしく誰もが愛する20の料理が、皆川明が選んだ器に盛り付けられると・・・・

著者の一人、坂田阿希子は料理家である。いわゆる「洋食」を中心に幅広いジャンルの家庭料理や洋菓子を得意としている。 料理教室「studio SPOON」主宰、2019年東京・代官山『洋食 KUCHIBUE』開業。2022年には新潟・見附市にお菓子工房『BONJOUR KUCHIBUE』をオープン。

彼女は子供の頃から本が好きで図書館で本を借りる時には必ず料理の本も一緒に借りていた。「料理の写真をみていると どんな味なのかすごく興味が湧いてきて、母にお願いしては作ってもらったりしていた」という。

ある企業サイトのインタビューで坂田阿希子はこう話していた。

「父は美味しいお店、お気に入りのお店を見つけると、母、姉、私を連れて行ってくれました。中でも思い出がつまっているのが、近所にあった毎週のように家族で通った洋食屋さんです。わたしの子供のころからの一番思い出が強いレストランといえばここ。家族の記念日やお祝いごとは大抵この店で過ごしていました。料理はもちろん美味しいけれど、洋食屋さんが醸し出す独特の雰囲気がたまらなく好きだった。年季の入った飴色の椅子、白いテーブルクロス、壁にかけられた絵。目をつぶれば全部思い出せる。日曜に家族で外食するワクワクする感覚も。私にとって“幸せ”という言葉を象徴するような場所です」

もう一人の著者は、あの『ミナ ペルホネ(minä perhonen)』の創業者、ファッションデザイナー・皆川明である。ハンドドローイングを基にしたオリジナルのテキスタイルデザインを中心に、衣服だけでなく、家具、器、店舗空間など、幅広い分野で、日常に寄り添う普遍的なデザインを目指し、世界的な活動を続けてをいる。

著書では坂田阿希子の作る料理のための器を選び、その料理について語る。

個人的に、2019年に開催された壮大な展覧会『ミナ ペルホネン 皆川明 つづく(東京都現代美術館)』で「つづく」という意味を体感させられた記憶が消えない。ご存知ない方は皆川明を検索してみて欲しい。彼を取り上げているいくつかの文章が見つかる。そのことでこの本への興味を持っていただけるかもしれない。

2019年11月28日東京現代美術館にて撮影

器の選び手である皆川明はこう坂田とその料理について書いている「坂田さんの料理というのは、家の食事がいつもよりおしゃれをして出掛けているようだと思うのです」「坂田さんは仕込みをとても大切にされています。それは素材との対話であり、坂田さんの味覚の経験と記憶を素材に移していく時間でもあるように僕は思うのです」「そんなことに僕は想像を膨らませながら器を選びます」

そしてこの本に登場する器たちは、皆川明の日常の食事で使われているものの中から、器との出会いの記憶や愛着のあるものが選ばれている。

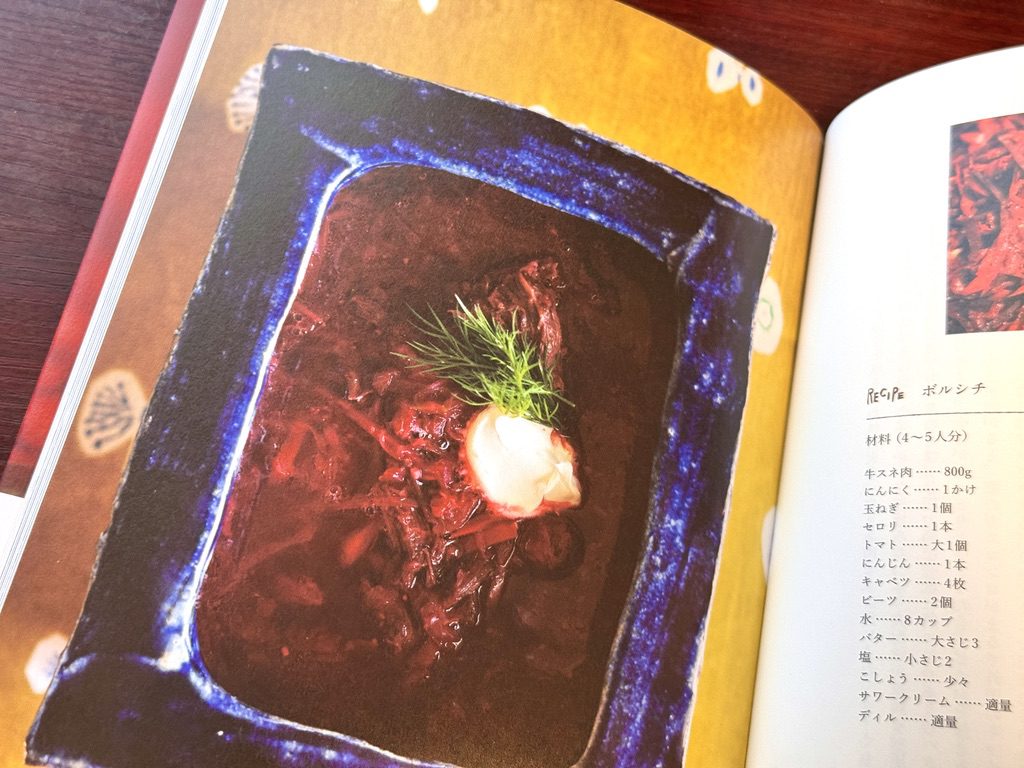

坂田阿希子は、冬のご馳走として自分のため、家族のため、友人のため、厳しい冬のご馳走である煮込みを作るなら迷わず「ボルシチ」を作るという。そして、ウクライナ出身のおばさんから習ったそれを「ルビー色のスープ」とした。「旨さもやさしさも温かさも」すべてが一口に凝縮されている。

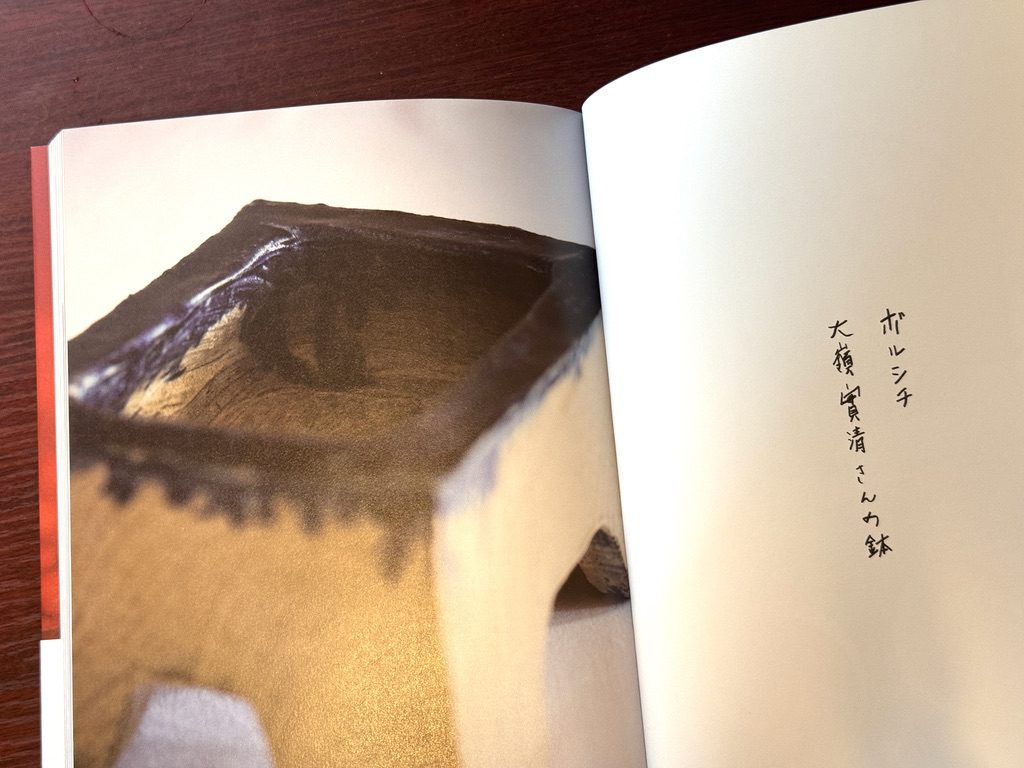

この「ルビー色のスープ」は皆川明の選んだ四角い盆栽を入れるためのような藍色の縁取りの器にきっちり収まって完成した。沖縄の陶芸家、大嶺實清氏のこの器は、皆川明が時折スープや煮込みの食器として使うものだ。「食べる時に少し覗き込むような感じで料理を掬う姿が、いかにもスープをおいしそうに見せる」のだ。

いわゆるお皿の形ではない器に初めてボルシチを盛り付けた坂田阿希子は、「額縁で縁取られたような藍色の中に広がるルビー色。わたしのボルシチはまるでアートのようだ」と書いた。

冬やウクライナ、東欧のイメージのボルシチが南国・沖縄の焼物と出会ってまったく新しい思い出を作り出すこともある。後に誰とどう食べたかを思い出す時に器の存在も大きい。

皆川明のデザインは、素材へのこだわり、シンプルなデザイン、美しい色彩の組み合わせなどが特徴で、多くの人々に「優しさ」を感じさせると評されている。

坂田阿希子のシンプルだけれどちょっと<おしゃれをした>家庭料理は、皆川明の「100年つづくデザイン」と共通しているように思う。

雑誌SWITCHでのこの連載対談のまとめが続編まで続いたのは、ふたりがデザインと調理において、皆川を評す際に使われる「豊かなイメージを内包する物語性とクオリティ」を共通項として持っているからなのだろう。

皆川、坂田両氏が書く料理と器選びの文章からそれが溢れ出ている。息ぴったりの二人のクリエイションから生まれた「おいしい景色」の日置武晴氏の写真も、そこにある物語を写しとっている。100年後に見てもその「時」は色褪せることがないだろう。

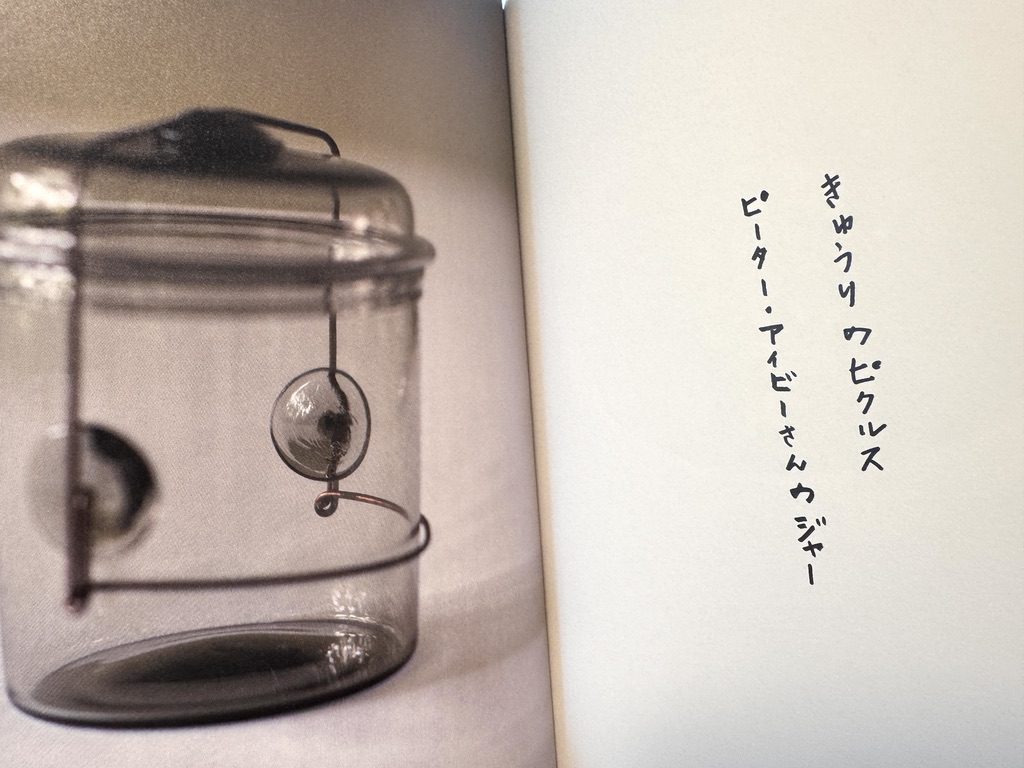

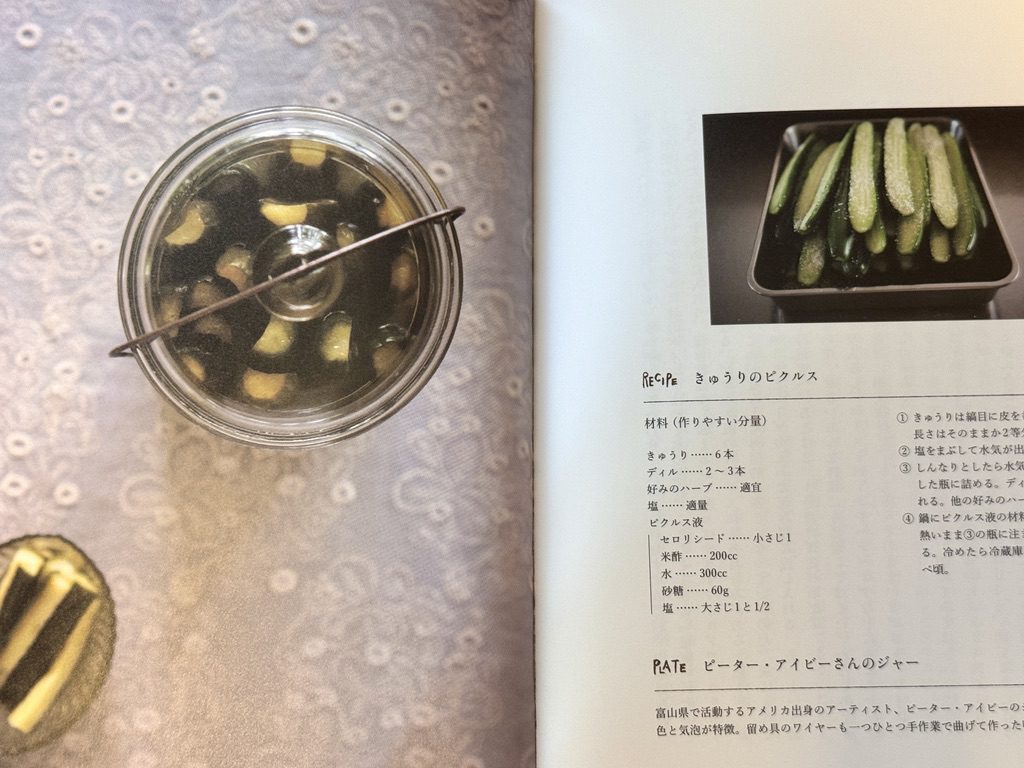

個人的にうれしかったのは「きゅうりのピクルス」の器に富山の田園地帯に暮らすガラス作家、ピーター・アイビー氏のジャーが使われていたこと。工業的なものがいっさい排除された、このアンティークのような色合いを持つ佇まいはアイビー氏ならではだ。

皆川明は、子供の頃のファミレスやバーガーショップの添え物のピクルスや、学生時代に遊びに行った横浜の元町や関内で、大人ぶって飲んだウヰスキーとともに食べたハンバーガーやフィッシュ&チップスと出てきた、瓶に入った輸入物のシナっとなった酸っぱいピクルスで咽せた思い出を書いている。

そのピクルスのイメージとは大きく違う、ハーブが入ったピクルス液と半分にカットされた小ぶりのきゅうりを見て期待を膨らませた。そして工業的で大量生産のイメージから遠いピーター・アイビー氏のジャーを選んだようだ。

そのガラスのジャーに詰められたピクルスを見て、食べて、その爽やかさに「この坂田さんのピクルスも、子供の頃や学生の頃のピクルスと同じように、しばらく時が経過して振り返った時、僕の人生のいろいろな思い出の傍らにそっと寄り添っているような気がする」と皆川明は書いた。

一方、坂田阿希子は「ピクルスの決めては塩梅」と書いた。「酸っぱすぎても、甘すぎても、塩気が強すぎてもいけない。かといって味が薄くぼんやりしているのピクルスなど、もはやピクルスではない」そして文中で胸を晴れるレシピができたといい、最後には「炒めて食べて欲しい」と締めている。こういう作り手のうれしさが伝わってくる無邪気さも、プロでも素人でも料理には大事なのだと思う。

少なくとも、食べる時間を共有した人に伝わり、楽しさの記憶として残るはずだから。

本書は、料理に関わる関わらないにこだわらず、前編もあわせて手に取られることをお勧めする。食べることとは何か。それを考えるきっかけを与えてくれるはずだ。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。