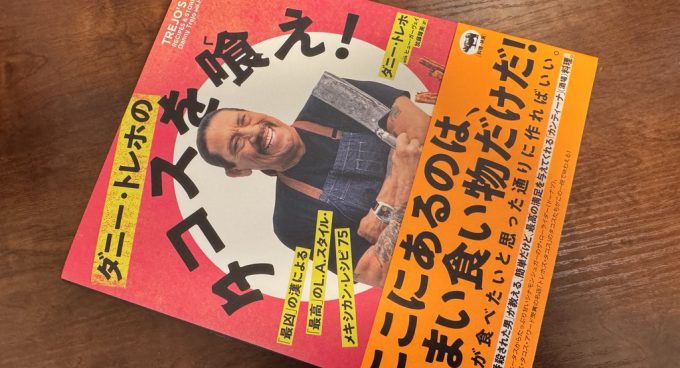

- 書名:『ダニー・トレホのタコスを喰え!』

- 著者:ダニー・トレホ withヒュー・ガーヴェイ

- 発行所:晶文社

- 発行年:2023年

われわれは、タコス元年とも言われる今、日本において市民権を得た『TACOS(タコス)』というものをどのように理解すべきか。

(「ウマけりゃ何でもいいじゃないか」と言われればそれまでだが、食の提供者側に居る者としては外来食とは真面目に向き合っておいた方が良いと考える)

1980年代の初め、東京にはTEXMEX(TEX=テキサス、MEX=メキシコ。アメリカで流行したメキシコ風アメリカ料理。)のレストランが登場した。同時にコロナビールの飲み口に刺さったカットライムを押し込んでボトル飲みするスタイルが人気になった。グローバルダイニングが手掛ける『ZEST』チェーンがその先駆けとなり、大都市中心にTEXMEXを流行させたと言っていいだろう。それでも当時は一口二口で食べるタコスが主ではなく、肉やハンバーグのステーキと並んで、スパイスで味付けしたグリル肉と野菜を大きい小麦粉のトルティーヤで食べるようなもの(ファヒータ)がメインだったと思う。

また、セブンイレブンでブリトーが発売されたのが1983年。2024年には4400万食を売り上げているというから、TEXMEXは知らないうちに日本人に定着していたと言っていいだろう。

アメリカ大手のタコスチェーンTACO BELL(タコベル)が日本初上陸したのは1990年代初めだった。タコス(ハードシェルと呼ばれるU字に揚げたコーントルティーヤを使用)を中心としたメキシカン・ファストフード店だったが90年代後半には一度撤退をしている。このころからTEXMEXはブームとしては下火になっていった。

そして2010年あたりから、タコスやブリトー、ファヒータといったTEXMEX料理の専門店が続々とオープンし、再び注目を集めるようになった。現在はTEXMEXではなくメキシコ料理感を打ち出す店も多いように思われる(実際のところ、根本的な「タコスとはなんぞや」は別にして、なんちゃって過ぎる大型店を除いて細かい違いはわからないが)。

前述のTACO BELLが渋谷に再上陸したのは2015年だ。撤退から15年以上の間がある。さらに2022年10月に、日本のタコベル事業を運営する株式会社TBJが小僧寿しの子会社となり現在10号店を運営している。本物志向になっていった日本で、なぜまたファストフードで再進出して勢いがあるのか、知りたいところだ。

さて本題のブック紹介。タコスとは何か?アメリカのTEXMEX、タコスの現在地とその背景を知るにはいいレシピ本だ。そして、読むことで日本におけるタコスはどうあるべきかを(正解がないだけに)考えるいいきっかけになる。これは世界に進出した寿司やラーメン、おにぎりといったものがどう現地で売られてくべきかということと同じだ。答えはない。現地での変化を進化と捉えるのか、本物はこっちだというのか。われわれは他国起源のラーメンやカレーライス、餃子などを完全な日本食にしているし、海外ではラーメンを中国料理だとは思っていないだろうしね。

11年間も刑務所を出たり入ったりしていた元囚人からハリウッド俳優へ転身した異色の経歴を持つ著者、ダニー・トレホ氏は、傷だらけの顔と強面の風貌で知られる。映画では主にギャングや悪役を演じることが多く、その強烈な個性と存在感で人気を博してきた。代表作には、主役を務めたロバート・ロドリゲス監督の『マチェーテ』シリーズや、『スパイキッズ』シリーズ(主人公たちの叔父で発明家の役)がある。また、『ヒート』や『コン・エアー』など、多くのハリウッド大作にも重要な脇役として出演している。

トレホ氏はそ多く演じた悪役や敵役の役柄とは相反し、共演者から「優しい人」と言われ評判らしい。なにせ、『あつまれ どうぶつの森(あつ森)』が大好きプレイヤーらしいので本当だろう。『あつ森』内のトークショー番組「Animal Talking」のゲストとして自分のゲームの中で島を案内するトレホの姿が公開されている。ここでは釣りと昆虫採集で生計を立ててスローライフを満喫しているようだ。そして「島民に対して悪意や不満を持っていますか?」と尋ねられたトレホ氏は「NO。みんないい隣人たちだよ」と答えている。ちなみにそこにはタコスの屋台もある。

そんなダニー・トレホ氏は、現実世界ではロサンジェルスの人気タコス専門店『Trejo’s Tacos(トレホズ・タコス)』のオーナーでもある。

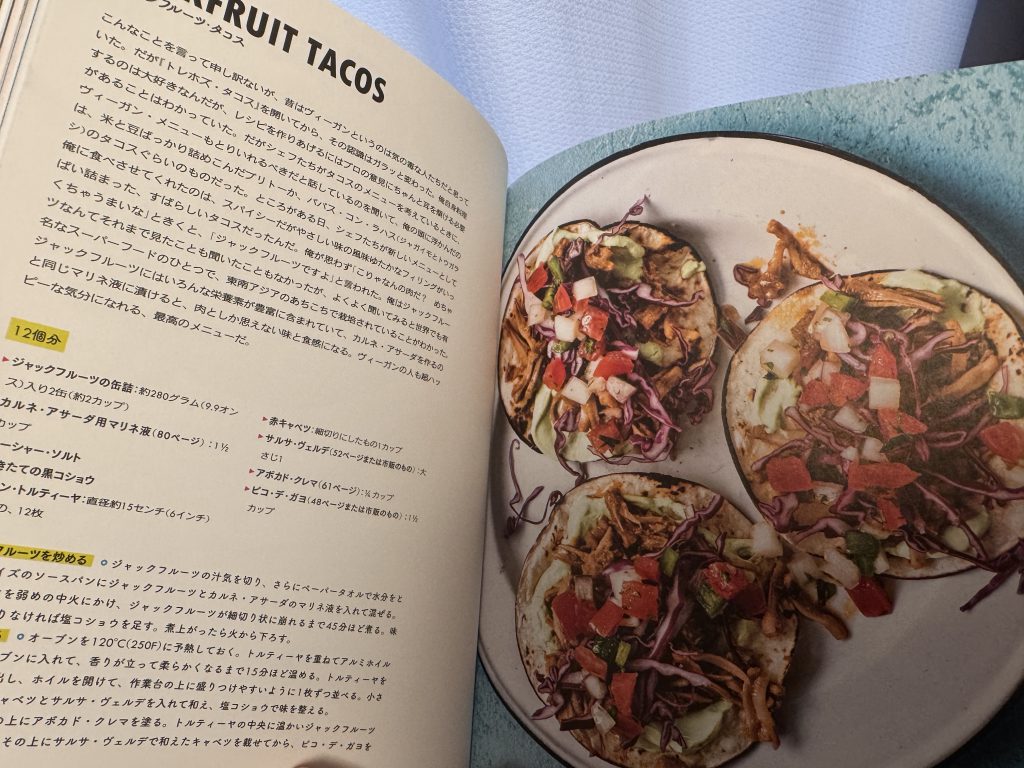

この本、は2023年に日本版が発売されたダニー・トレホ氏の、「自伝的」レシピ本と言える。タコスを中心とした『トレホズ・タコス』のメキシコ料理、L.A.スタイル(いやトレホ氏スタイル)が満載で、実際のレストランで人気の料理のレシピが公開されている。

俳優以前はレストランに押し入る側だった彼がなぜ<賞をもらうようなタコスや本場のバルバコア(スペイン語のBBQを表す言葉)やケール・サラダで人気のレストラン・チェーンのオーナーになったか>を読み、さらに俺調のパンチの効いたレシピの前説を読むと、料理もよりワイルドな感じがしてくるのだ。(これは全体を通して聞き書きのような翻訳となっているからかもしれない。アクション映画の字幕のようだ。)

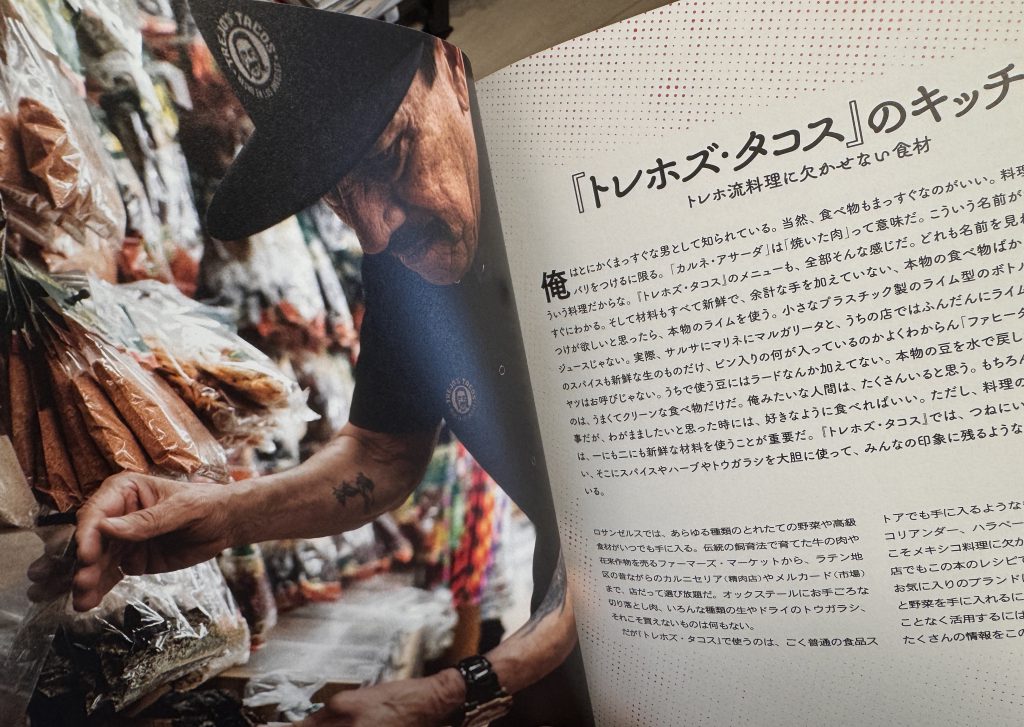

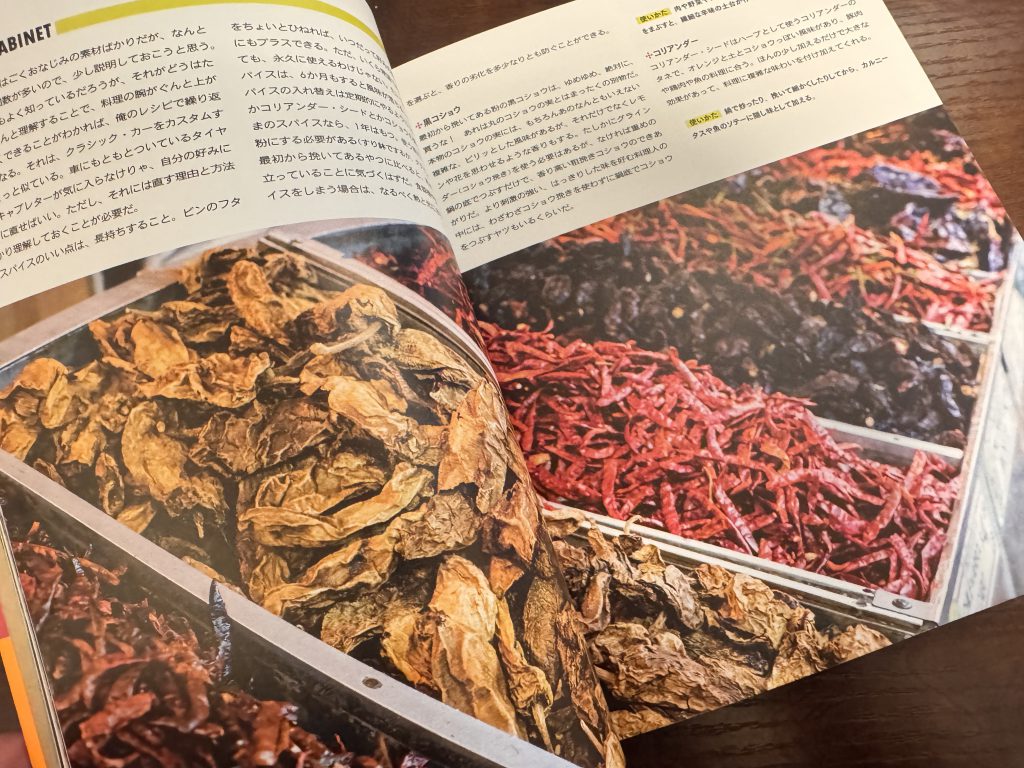

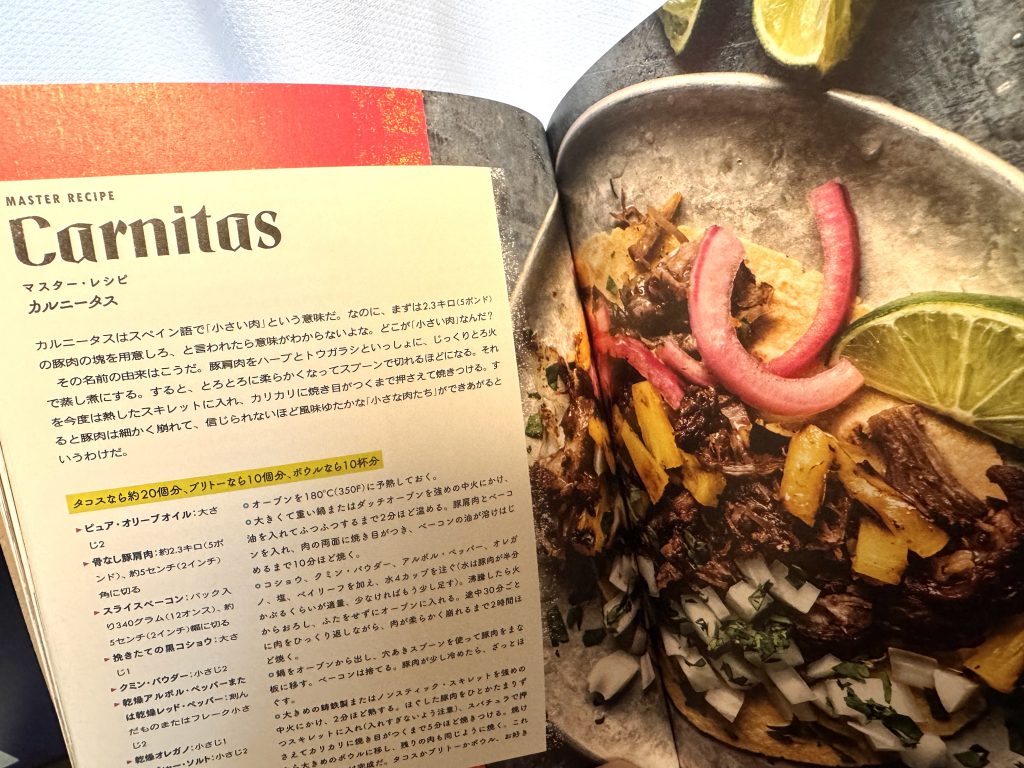

しかし、調理に対する姿勢は実にまっすぐで丁寧だ。本人も「俺はまっすぐな男として知られている。当然、食べる物もまっすぐなのがいい」と書いているくらいだ。「材料も新鮮で、余計な手を加えていない、本物の食べ物ばかりだ」という。コリアンダーなどの実のスパイスもホールで、粉は使わない。ライムもジュースなんかではなく生を大量に使っている。何が入っているかよくわからなん<ファヒータ・シーズニング>みたいなやつはお呼びでない、と。

(まあ、瓶入りの<ファヒータ・シーズニング>はTEXMEXやメキシコ料理ぽいものを家庭で作るには便利なミックス・スパイスだとは思う。自分もこの手のものはよく使う)

さらに、まっすぐついでに、メニューの料理名もカルネ・アサーダ、つまり「焼いた肉」とズバリまっすぐだ。

トレホ氏のプロデュースする料理とレストランとは、トレホ氏のママが大事にした家庭の食卓であり家族全員が喜ぶ絶対的なおいしさだ。

そして、「『トレホズ・タコス』はおふくろの料理抜きには存在しない」という。「俺が悪いことしていようがまともな毎日を送っていようが、おふくろはいつだって最高にうまい料理を作ってくれた。おふくろの料理がほんとうに大好きだった」と。

(なんだ、RIFFで取材した味坊グループの梁宝璋社長とお母さんに似ているではないか!梁社長は道を外れたりしていないが。→「越境した中国チチハルの味。 母子の味が伝えるもの。」)

映画プロデューサーのアッシュ・シャーに店を作ろうと持ちかけられ、プランを見せられた時、まずトレホ氏の頭に浮かんだのは「誰もが心から歓迎されている気分になれ、しかもうまいものが食べられる場所にしたい」ということだった。

それは例えば「10人のメンバーで(映画の)打ち上げに行くとすると、食事の好みがみんな違う。ひとりはグルテンフリー、ひとりはベジタリアン、さらにはパレオダイエット(旧石器時代食)、ケトジェニックダイエット(ケトン体濃度を高める高タンパク・高脂肪・低糖質食)、ヴィーガン(厳格な菜食主義)、低炭水化物食・・・・そんな感じだ。だからレストランのメニューを考えるときには、食の好みの違う人が10人同じテーブルについても、必ず全員満足がいき、しかもうまいものを頼めるよう細心の注意を払うようにした」ということだ。

これは脱帽である。日本で、金沢で、ここまで対応しようとする料理店を自分は知らない。食べるとは何か、レストランとは何かを考え直させられる。

うーん、そういうことではタコスは万能な気がする。しかし、それはタコスか?

ただ、メキシコシティのタコス屋台通りのようなところでは(行ったことがないのでドキュメント番組で見ただけではあるが)、ほぼ専門店化しているようだ。パストール、牛タン、コチニータ・ピピル、バルバコア、アラチェラ、ミチョアカンスタイルのカルニータス、海鮮、トリパなど、それぞれ肉や内臓、海鮮に特化して競い合っている。1軒の店で様々な食スタイルに対応しているというのは聞こえてこない。

だからこれはたぶん、LAという様々な人種や多様な食の考え方が存在する場所だから必要であり、アメリカのメキシコ料理という位置付けだから自由度があり可能なのかもしれない。

横道にそれるが、ここ1、2年で食べた東京の特筆しておくべき話題のタコス店が2軒ある。

ひとつはマルコ・ガルシア氏が2018年に三軒茶屋の住宅街に開いた『ロス タコス アスーレス』。平日でも朝9時には人が並ぶ「朝タコス」の店だ。午後3時から4時には閉店する。マルコさんはRICE.pressの「タコスの居場所つくり」という連載記事の中でこう言っている。(RICE.pressより抜粋)※現在は恵比寿に2号店がある。

「オーバーサイズ的なポーションや、ヘビーなトッピング、そしてビジュアルの派手さに頼るといったようなスタイル」ではなく「派手さよりも抑制を大切とし、量よりも親密さの構築に意味を見いだし、<The・本場感>を追い求めるよりも共鳴から生まれる本質的な「オーセンティシティ」を模索しました。つまり、日本文化の中でタコスが意味を持つ(根付く)方法を自分たちなりに見出そうとしていました」

マルコさんはそこで、ブルーコーンの『マサ(トウモロコシの生地)』のトルティーヤを中心に置いた。「ニシュタマル製法の在来種トウモロコシを毎朝店内の小さなモリーノ(製粉機)で挽く新鮮なマサ」を揺るぎない軸とした。

単なる食材を超えてメキシコ料理を形作る土台であり、地域性や季節の味わいが表現される媒体」として「一からトルティーヤを手作りすることにこだわり抜くことで、単純にプロダクトを輸入するのではなく、プロセスを文化として根付かせよう」としたのだ。

「さらに日本の食材 、 山菜や新鮮な地魚、旬の柑橘類等と組み合わせることで、タコスは単なる<異国の珍しさ>ではなく<クラフト>としてここ日本に存在できるようになった」という。『ロス タコス アスーレス』のタコスは北海道産の豆や春菊、しらすなどがクラシックなカルニータス、バルバコアらと並んで提供される。

WEBサイトにはこう書かれている。

NOTジャンクフード「来店前の注意ポイント、当店は安いファーストフードなタコスを提供するレストランではありません。高い品質の食材を使い、提供するメニューの全て一から手作りしています。トルティーヤ、サルサ一つとっても全てフレッシュで作っているので、丁寧な労働と時間を必要とするしごとせす。どうか、タコスというイメージだけで、ファーストフードやジャンクフードのタコス、またはアメリカやメキシコで食べたことあるタコスと同じ価格を期待しないでください。もちろん高級レストランを目指しているわけではありません。出来るだけ多くの方に楽しんでいただきたいのです。ですが品質は維持する必要があります」

もうひとつの店は「だってタコスは愛だから」をモットーにメキシコシティのタコス愛、ストリートタコス愛から創業したヤミタ氏の『タコス・トレス・エルマノス』。<メヒコの道端の味>の伝道師だ。

ヤミタさんはあくまでもストリートタコスを『タコス』と呼ぶ。レストランの奥でシェフが作ってプレートに飾り野菜が添えてあるようなものは『タコス』ではないという。言うなれば、町のたこ焼き屋の「たこ焼き」のような位置付けだ。しかしそもそもタコスはたこ焼きと違い、家で作るというものではないとも言う。家を出てその辺に行けば屋台や店がたくさんあるからだ。そしてヤミタ氏は、そのストリートの匂い立つようなエネルギーや仲間感も伝えたいと考えているらしい。

ヤミタさんはきっと、TEXMEXである『Trejo’s Tacos』のタコスはタコスではないと言うだろう。または興味がない、と。

「トレス・エルマノスを代表するタコスは牛肉のスアデロと皮付き豚肉をとろっと煮込んだカルニタス」であり、それにきざみ玉ねぎ、シラントロ(香草)、リモン(搾り汁)、サルサ・ロハ(チレ・アルボルの辛いソース)やサルサ・ベルデ(緑ほおずきのソース)と、そして好みで塩をかけて食べるスタイルだ。

トレスエルマノスではメキシコ・ソノラ州の牧場で育てられた牛肉を使用。他の食材も可能な限りメキシコの食材を使い、本場メキシコのタコスの味をそのまま日本で提供、暮らし、風習もタコスで伝えようとしている。

ヤミタさんはメキシコのものを使うことで、世話になったメキシコに少しでも還元したいとも考えている。

こちらは、肉の仕込みで出た肉汁脂(たぶん)にさっと浸して焼いた小さめ(たぶんφ8cm)のトルティーヤが一皿に5枚ほど重なって丸く並べられ、その上にスアデロまたはカルニタスなどの肉がどっさり載せられて出てくる。それを一番上になっている端のタコスから肉を掬うように持ち上げ食べていく。タコスのメニューはこのスタイルだけで、4種のみ。各種類をちょっとずつというのはない。個人的には、豪快と言えば豪快だが、一人で2種はキツイと思うほどのボリューム。ヤミタさんも「食べられないなら無理せず、別の日にお腹を空かせて来てくれ」という。

この二つの店の考え方は相反しているが、タコスの持つ文化を他国においてどう根付いてもらいたいかをしっかり考えていることに違いはない。重要なことはその点だ。文化の違う場所でどう理解してどのように組み立てるか。または、こういう文化なんですと100%同じ世界を持ち込むか。

本書は『ダニー・トレホのタコスを喰え!』というタイトルからタコスのレシピ本と思われるが、先に書いたようにタコス屋ではなくアメリカのメキシカン・レストランの料理本である。

自分はこの本と、たくさん行った中でも、ここに書いたタコス専門店(一軒はタコス屋と言った方がいいだろう)の二軒について体験し調べたことで、料理を提供する者の料理に対する矜持が必要だと思った。そして矜持を持つには、誰に何を食べてもらって何を伝えるか、考え抜くことだと。自分はそう言う人の料理を食べたい。

そういうものが伝わるタコスならば、現地そのままでも、メキシコからアメリカに渡ったタコスでも、地域で新しい世界をつくるタコスでも良いのではないだろうか。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。