映画の導入で一人の男が小さな村の道のようなところを急ぎ足で一軒の大きな家に向かっていく。メロディではなく楽器でもない不穏な効果音が追いかける。ちょっとだけホラー映画の始まりかと思わせた。

しかし、男がその家に辿り着きドアを開けた途端にホラー(気分)は突然終わる。そこは『ムガリッツ』の厨房口。男は『ムガリッツ』のオーナーシェフのアンドニ・ルイス・アドゥリス。中にずんずんと入っていくアンドニシェフはスタッフに「おはよう」と声をかけ、みんなが応える。

おっ、これが『ムガリッツ』の厨房か。

監督は『REC』シリーズなどのスペイン産ホラー映画で知られるパコ・プラサ。そして歩く男の映像から始まったメロディではない怪しげなな音がついていたのだが、プラサ監督のホラー映画には欠かせないミケル・サラス氏が音楽を担当していた。

(プラサ監督はミケル・サラス氏をまず最初に『ムガリッツ』に連れていき、空間に漂う魂のようなものを感じてもらおうとしたらしい。それから、楽器を使わないこと、フォークやグラスなどのキッチンにあるものを使って音を奏でるように指示したとのこと)

ミケル・サラス氏が作った音楽というか音は全編に漂うのだが、それはホラーの音響効果ではなく、スタッフの緊張の緩急の様子にシンクロしていた。(とはいえスキャットだけのクラシカルな混声コーラスが使われてはいる)

(配給会社のギャガの公式サイトで本編映像から編集されたティザー映像が4本Youtubeにアップされているので文末に上げておいた。映画のイメージは理解できると思う。日本のサイトなので期限付きかもしれない。その時は海外版などを探してもらいたい)

さて、映画の主人公(そう、店の全員)、レストラン『ムガリッツ』は、毎年11月から翌年4月までを休業し、研究開発チームの料理人総出で新メニュー開発のために費やす。このやり方は、オーナーであるアンドニシェフがかつて在籍した『エル・ブジ』と同じだ。この<次期コースメニュー>を開発するチームの料理人たちを2年に渡って観察し撮影したのがこの映画だ。

監督たちは、1年目はカメラを入れず、料理人たちの行動を観察するだけだった。その上で2年目の休業期間に行われたメニュー開発に監督と録音とカメラの三人の最小スタッフで密着した。

『ムガリッツ』では毎年、オーナーのアンドニシェフがテーマを決め、いくつかのチームに分かれテーマの解釈から始まり何をすべきかのアイデアを出しあい、全てを試して最高の料理を作り上げる。その料理はそのシーズンのみで2度と出ることはない。

この映画が撮影された時、アンドニシェフが研究開発チームに伝えたテーマは<目に見えぬ物>。このテーマに全員が取り組み、数名のゲストを招いた2度の試食会(2度めは1度めの見直しと追加)までのドキュメントだ。試食にはヴィジュアル・アーティストやDJもいる。実際の客を招いてのレストランでの提供風景はない。(ちなみに2025のテーマは”Transparency 透明性”。見えないものが好きなのか?)

映画の中で共同料理長のひとりが言う「(『ムガリッツ』が)目指すのは人を驚かせ、感動させ、怒りまで与えるメニューだ!」

えっ、怒り?と思うが映画を観ていくと、たしかにその意味がわかる。チーム全員が本気で挑戦し、客の参加という形の「難題」もテーブルに運ぶ。挑発された客の中には怒り出してしまう者もいたという。

それも含めて完成したメニューは「凶暴な知的遊びから生まれる」総合芸術作品なのだろう。自分はどっぷり入り込むか、キレてしまうか、できれば一度は挑戦したいものだ。

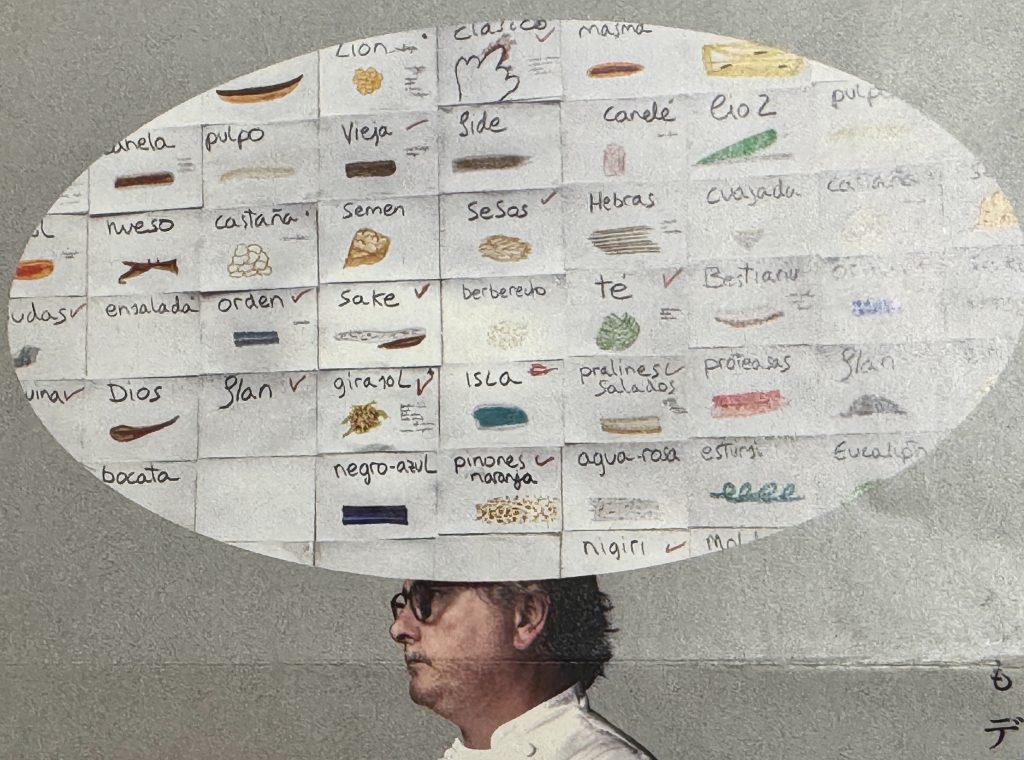

キッチンの壁には<目に見えぬ物>というテーマに対して料理人たちから出た様々なキーワードがどんどん貼り付けられていく。(60以上はあるように見えるが「まだまだ足らない」と言っていたので最終的にはもっとあるだろう)

繊維、遺産、平べったい、古い、プロテアーゼ、発酵、雄バチ、骨、白子、ひまわり、ミチュランゴ(腰回りの脂肪のふくらみ)、小さな貝、ディオス(神)・・・※

自分には目に見えるものもあったので、キーワードのそれぞれの理由はわからない(※ここに列記したキーワード例の一部はスペイン語、バスク語から訳したものもあるので正確ではない)。

映画の内容からは外れるのだが、気になったのが、頭の中にキーワードがあるように見えてしまう日本版映画のフライヤー(ポスターも?)のヴィジュアルの、張り出されたキーワードの画像の使われ方だ。もちろん、オーナーのアンドニシェフの確認やアドバイスもあったかもしれないが、まるでアンドニシェフ自身だけが考えているようではないか。

この映画は個性豊かな料理人たちがスポーツチームのアスリートのように、考え、作り、考え、作りを繰り返しながら30皿以上のコース料理を作り上げていくプロセスを克明に追ったものだ。テレビの『情熱大陸』のように一人をフィーチャーしていく内容でもないのだ。映画が捉えた『ムガリッツ』のチームのこととは異なり、これは誤解を招くヴィジュアルだ。(アンドニシェフと貼り出された紙が重なるスペイン版ポスターのままがまだ良かったのではないかと思った)

まあ、それはともかく、自分はこのようにチームでキーワードを出したり、アイデアを出し合ったりするという料理の世界を聞いたこと(覗いた)がない。料理長が具体的な食材とメニュー構成を考え、下に落としていくというのが普通だと認識している。和食などでは特に、担当者が新しい料理を開発するとしても一人で作って上に試食しもらうというスタイルではないかと思う。レストランではスタッフにも試食をしてもらこともあるかと思うが、下の人間が「こうしたらいいのでは」というのは無いと思う。(古いイメージかもしれないが)

『ムガリッツ』の研究開発チームの料理人たちは、例えばキーワードとして取り上げた養蜂場に行き雄バチの幼虫をを見つけ、農場では食べさせる餌の牧草を刈り取ることなどから研究し、体感しながら試作を始め、提供時の演出装置まで機械工作のように作る者まで現れる。

さらに、アンドニシェフをはじめに料理人たちは、日本食にも造詣が深く、出汁、納豆、麹、昆布、握り、そして茶は「儚さ」だと語り、これらの和の世界も自由に取り込み遊び倒す。

うん、なぜみんなこんなに日本食に詳しいんだ?みんな饒舌に語る。

納豆は苦手という料理人もいて、それも映し出される。しかし、いったん使う方向が定まれば、全員がそのために思考と技術をフル稼働させるのだ。

こんな感じでメニューが出来上がっていく世界には憧れる。自分の周りにはないからだ。ここにいる料理人たちは年齢さはあっても、かなりのスキルがある人たちなのだろう。それよりもそれぞれの得意な世界をもってアイデアをどんどん発言して実現していこうとする。否定されても、もっと考えようとする。自分はアシスタントだという位置付けは誰もしていないように見える。だから意見は聞くが指示待ちでじっとしていることはない。妥協など考えず昇華させていこうとするのは素晴らしい。アンドニシェフはテーマを与え、共同料理人たちは上がってくる発想がテーマに近づいているかを見極めるが具体的に「こうしろ」ということは言わない。

厨房で一階級づつ上がるような一般的なレストランより逆に厳しいかもしれないが、先進性を持ったクリエイティビティーのある世界は確実に生まれる。

プラサ監督は撮影時を振り返り「アンドニシェフもけして独裁者タイプではなく非常に優しかったので、我々も緊張しなかった。<本当にクリエイティブなことに取り組む際、緊張は役に立たないどころかマイナスになる>」そして「彼らの働き方を目の当たりにして、どのようにチームビルディングをしていけばよいかが学べたこと。自分にとって非常に実りのある作品になった」と語っている(ELLEのインタビューより)。

『ムガリッツ』のこのチームスタイルを全うするのは難儀なことだと思ってしまうのだが、きっと全てを俯瞰でとらえるアンドニシェフはそこを超えちゃってるんだろうな。

日本の料理学校やレストランオーナーでは、こんな映画を観た生徒やスタッフにこういうやり方をどう伝えるんだろう、とか考えてしまった。

また経営難で閉店したわけではないらしいが(後に新店舗が作られた)、毎年50万ユーロの赤字をだしていたと言われる『エル・ブジ』のようにならないかと(無駄に)心配したが、『ムガリッツ』は仲間で4店舗を経営して収益を上げたり、いくつかのプロジェクトもやっているらしい。オーナー・アンドニシェフは「クリエイティブで先進的、前衛的な人は、<自分が今やっていること>で生計を立てているわけではない。<自分がやりたいこと>をやって生計を立てる」と2021年の料理王国の取材で語っていた。これはプラスマイナス合わせて『エル・ブジ』で学んだことかもしれない。

個人的に長年思ってきたことに「現代の料理人は、経営に対する哲学を持っていなければ店を残すことも、人を残すことも、料理を残すこともできない」というのがある。とっくに昔のように谷町のような一部の人たちによって店が成り立つ時代ではなくなったのだ。料理人も経営からは逃げられないのだ。また飲食企業も食を提供する哲学がなければ、料理人も客も失うことになる。

レストラン『ムガリッツ』のことから。

レストラン『ムガリッツ』は、スペイン・バスク州にある。一般的なレストランコードを完全に排除し、五感を研ぎ澄ませて食べる食事を提案し続けている。客が手や舌を直接使って食事をしてもらうことも当たり前であり、それによってムガリッツを訪れた客たちの食体験に意味が生まれることを目標としている。

『ムガリッツ』は2019年までの11年間、The World’s 50 Best Restaurantsのトップ10の常連だったが、コロナで発表されなかった2020年を境にトップから退いていて2025年は87位となっている。映画を観てでしかないが、この「世界のベストレストラン50」で評価されることすら望んでいないのではないかと思う。映画の中でも試食に立ち会った人たちから「ミシュラン二つ星だしね・・」と言って、皮肉な笑いが出たように思ったところにもそう感じるところがある。2025年のミシュランではデンマークの『ノーマ』が三つ星、『ムガリッツ』は二つ星だ。

『ムガリッツ』について書いている日本人がいる。

<レストランレビュアーランキング世界1位>になった浜田岳文氏だ。浜田氏は2025年11月、The World’s 50 Best Restaurants および Asia’s 50 Best Restaurants における日本の評議委員長に就任したばかりだ。

RIFFのBOOK紹介でも取り上げた浜田氏の自著「美食の教養」の中でこう『ムガリッツ』に触れている。

(以下、ダイヤモンド社刊『美食の教養』より一部抜粋)

僕にとって、食も音楽も、ひいてはビジュアルアートや演劇も、すべてが芸樹です。特に区別なく、同じ目線で楽しんでいます。(略)ビジュアルアートが最も先鋭的で、続いて音楽、そして食は最も保守的にならざるを得ません。(略)食は、口に入れるという時点で大きな制約が課せられます。いくらメッセージ性が素晴らしくても、体に悪いものを口に入れると、下手すれば死んでしまう。よって、まず安全でなければという最低条件があります。また、「うまい」を満たさない食事は、なかなかレストランとして成立しません。

スペインに「うまい」を目指していない「ムガリッツ」という先鋭的なレストランが一軒ありますが、世界でもそこくらいでしょう。

結局、食は「うまい」を踏まえつつ、いかに「美味しい」を追求するか、ということになり、もっとも保守的なジャンルになるのです。

こんな書き方をしているが、浜田岳文氏はインスタグラムで映画『ムガリッツ』日本版パンフ購入を勧めている

https://x.gd/boAGd

浜田氏の評議委員長就任によって、今後『ムガリッツ』の順位はどうなるのだろうか。ちょっとだけ気になっている。

ちなみに2025年の「世界のベストレストラン50」、1位はペルーの『Maido』。ペルー移民の祖先を持つ、ペルー生まれの津村光晴(通称ミチャ)シェフによる創業15年のニッケイ・レストランだ(日系はもはや英語でNikkei Cuisineと表記されるカテゴリーとなっている)。津村シェフはアメリカで料理芸術プログラムを修了、日本料理を専門とするため大阪へ渡ったのち、2009年、リマに「Maido」を開店した。メニューの解説には「カラコレス・アル・シラオ(カタツムリの醤油味)に巻貝?にイエローチリフォームとニッケイソースを添えた一品、アマゾン産チョリソ入りイカラーメン、鴨の餃子、握り寿司などが含まれる場合があります」とあった。

なるほど。比べると『ムガリッツ』には食材で説明する料理がない。

『ムガリッツ』の公式サイトにはこうある。

「心を開くこと、口を開くことだけではない、それはあなたの関与なしには達成できません。

お客様に創造性を発揮してもらうことは本当に可能でしょうか?長年の経験から、私たちがコントロールしたり刺激したりできるのは体験の一部に過ぎないことを理解するようになりました。もう一方の部分は、あなた自身に委ねられているのです」

ある体験者が「「ひと皿ごとに問いかけられ五感を揺さぶられる。見た目と味の結びつきが薄く、今もなお復習している」」と話している記事を読んだ。

『ムガリッツ』はランキングで評価されるようなところにはいなくていいのではないか。いや、レストランのカテゴリーに入れてはいけないかもしれない。ガストロノミーの領域を超え始めている。人によっては拷問室になり得るが、そこは芸術を身体に取り込んで体感する現代アートの美術館かもしれない。

スタッフの料理人が映画の中で語る。言葉はうろ覚えだが「快楽主義を求める人が多いのは芸術でも同じだけど、絵葉書のような絵画じゃなく、(マーク)ロスコーや(ジャクソン)ポロックのように思考を挑発する絵画に触れると、もはや快楽主義に浸れない」

つまり理解することさえ一旦やめさせるということか?『ムガリッツ』は客の固定観念とか常識というものぐらつかせるために存在するということなのか。

それが本当に何のためかはまだ理解できてはいない。

少なくとも、食べることを小さな世界に閉じ込めずに向き合えということが含まれているような気はする。そして常に<問い続けろ>と。

ただ、これはスタイルでは無い。破天荒な料理の形だけを真似ても意味がない。『エル・ブジ』のフェラン・アドリア氏は味や形を分解して、化学のようなレシピで組み立てたが、アンドニシェフの『ムガリッツ』は食体験を現代アートと並ぶ存在にした。モノマネの現代アートのようなものは見せ物小屋でしかなくなるのだ。

制作にあたったプラサ監督は、開業時からのファンでたびたびゲストとして『ムガリッツ』を訪れていたらしい。ELLEのインタビューに「時間とルールが消える空間。レストランというより、芸術を感じる場所。あふれるように疑問がわいてきて、それをぶつけることができる場所」だと答えている。

コースの皿は結果30以上。しかし、映画の原題「NO BREAD , NO DESSERT 」の通りパンもデザートもない。映画では全ての完成品が出るわけでは無いが、(先にも書いた通り)カトラリーを使わない、手そして舌で食べる、口で吸う料理などが出てくる。

キッチンの壁に貼り出されたキーワードからはこんな料理が生み出された。

VIEJA(老婆/古い)は「Sheeps yubas」という料理に。これは羊のミルクで作った湯葉と青唐辛子を古い羊のサーロイン(またはテンダーロイン)にかけたもののようだ。

Miche Longo(ミチェロンゴ/スペイン語の表現で、腰回りの脂肪のふくらみ)は厨房用語「世界のへそ」という料理に。英語でいう “spare tire” のような意味)の形で、ホエイ(乳清)/バターミルクとクルミ油の少量の上に置かれ、口を直接つけてすするように食べるというもの。

HUESO(骨)は、客⾃らが⾻を石を使って割り、中に⼊っているマンニトールや牛の出汁、スジなどで再現された「骨髄」を取り出す作業が好奇⼼を掻き⽴てるというもの。料理名は『…さもなくば飢え死にせよ』

DIOS(神)は「レバーニョ(rebaño)=群れ」という料理に。グリルしたラムチョップに羊の毛を使った抽出液という、複雑な比喩で作られ、神の群れを表すという。

その他公式インスタグラムで見ると、黄昏の風景(Twilight landscape)という、ひまわりの花をイメージした「ピルピルソース」で仕上げられている。栗のピュレにひまわりの種と麹菌で発酵させた料理。「Suspension, flower fingers」はくるみ材で作られた2つに木の器があり、一方にはアプリコットオイルが注がれ、もう一方には花々が。指をオイルに浸し、その指で花をすくい取って口に運ぶ、という体験型の料理・・・などが続く。

『ムガリッツ』は星はとっているが、その料理には賛否ある。

アンドニシェフは2021年に来日した折、「料理天国」の取材にこう話している。

「食卓は、パーティーの場でなければならない。好みでないものを食べることもあるし、自分の知識や経験の範疇を越えているとしても、全て興味深い。ひと口食べれば想像ができるし、学ぶこともできる。発見もある。そういう発見がすごく大事で面白い。知っている好きなものを食べて美味しいね、と思うより、新しい事と出会う方が数倍、百倍良い。」

確かに面白い。魂は揺さぶられそうな挑戦だ。しかしまだ、映画を観ても、(「美味しい」は画面からも伝わってくるのだが)浜田岳文氏がいうところの「うまい」を心が求めているようだ。

『ムガリッツ』ではこの挑戦が27年も続いている。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。