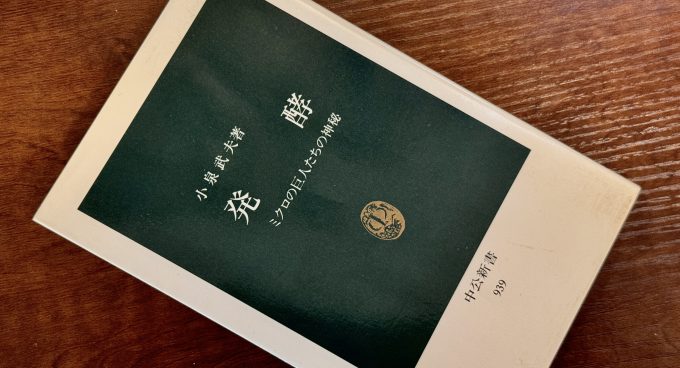

- 書名:発酵 ミクロの巨人たちの神秘

- 著者:小泉武夫

- 発行所:中央新書

- 発行年:1989年

本書を最初に読んで、最高にインパクトがあったのが、酸素もない地球の中で生きていた微生物が、シダ類の繁茂とともに増えていった酸素出現と符合して生まれた酸素生成菌(光合成菌)が地球にとって最初の生き物となったという、件だった。

「微生物が誕生した35億年前を1月1日として地球カレンダーをつくると、人類が登場するのは12月31日午後11時50分ころ。微生物は人間不在の気の遠くなる時を、地球維持のために重要な発酵作用をしてきた」という。これは無脊椎動物の誕生が6億年前、恐竜が出て来たのが2億年前、哺乳類出現が1億5千年前、北京原人誕生が50万年前、といったものをカレンダーにした場合のことだ。

地球以外で行われているのかわからないが、「発酵」は壮大な地球史を作り出し続けているのは確かだ。「発酵」の教科書とも言える本書を読んでいるとそう思えてくる。読んでいると、というのは途中、かなりアカデミックな発酵技術の初期について化学式での解説もあり読みきれていないまま放置しておいた時間が長いからだ。

といっても、文章はわかりやすい。テレビで見るあのふっくらとした優しい著者の語り口と変わらないので、一度は読んでもらいたい一冊だ。

酒に関して「アルコールは酵母によってエネルギー獲得反応の結果生じた廃棄物であって、例えは悪いが哺乳類でいえば糞尿の様な廃棄物である」と言い「酵母はわれわれ人間のためにアルコール発酵を起こして、ひとつ酒でも提供し、機嫌を取ってやろうなどという考えなどまったくなく」と小泉武夫節ユーモアもちょこちょこあって、内容が濃い割には楽しく読める。

本書では、発酵のメカニズムや世界各地の発酵文化、そして発酵が人間の生活にどのように関わっているかを解説している。発酵の作用は、食品だけでなく、医薬品や洗剤の製造、環境浄化など多岐にわたることを紹介し、目に見えない微生物の世界を宇宙的な視点で捉えている。

もちろん、金沢の「ふぐの子糠漬け」におけるフグの卵巣の毒消しと発酵についてもしっかり言及している。

最後のページで、京都市曼殊院に『菌塚』という微生物の供養塚があることを知った。「発酵文化は目に見えぬ無数億のおびただしい微生物の犠牲により維持されていて、多くの人間はすばらしい恩恵を受けているのに、有用微生物に対して意外に無関心だ」と著者は言う。

この『菌塚』はそのことを反省して昭和56年、日本の発酵学者有志によって建立された。われわれはここを訪れて手を合わせることよりも、もっともっと「発酵」を知ることが先であることは確かだ。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。