- 書名:もやしもん 1〜13巻

- 著者:石川雅之

- 発行所:モーニングKC

- 発行年:2017年

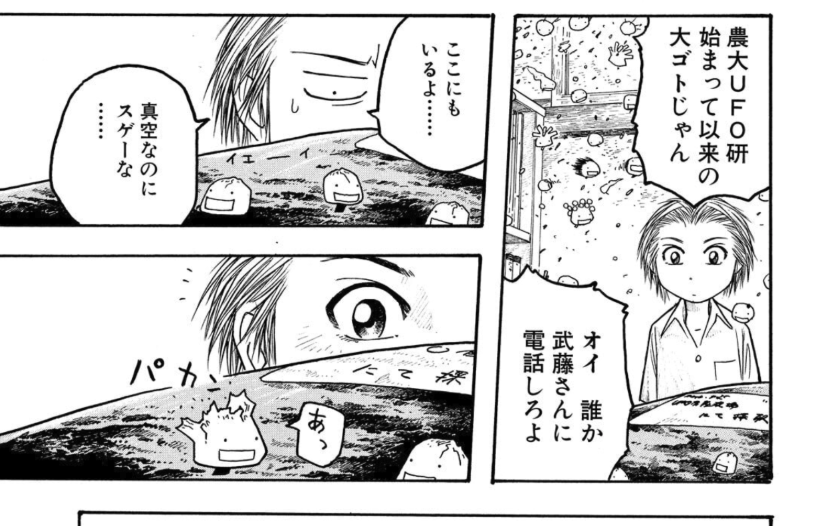

『もやしもん』は、子供の頃から肉眼で菌の姿を捉えることができる特殊能力を持つ種麹屋の次男坊、沢木直保が主人公で、祖父の友人である樹慶蔵が教授を務める東京の「某農業大学(某は名前)」で仲間たちと共に、発酵食品作りなどを通して微生物の不思議や発酵の奥深さを学んでいくコメディ漫画。

院生の長谷川遥とゼミ生の武藤葵、密造酒の製造に失敗して多額の借金を背負うことになった2年の美里薫と川浜拓馬、偶然ゼミに参加することになった1年の及川葉月が加わった面々が、菌とウイルスにまつわる様々な騒動に巻き込まれてゆくという、青春漫画でもある。

農大もの漫画としてRIFFでは『銀の匙 Silver spoon』を紹介している。こちらもコメディタッチで農業の現実をつきつけてくる青春ものとしてのリアリティがあるが、『もやしもん』に関しては菌の可視化とゆるキャラ化によって逆に「人間は菌と生きてきた」という人類と菌の関係を深く描いている作品だと思う。

株式会社MANTAN(旧 毎日デジタル)の元総編集長、細田 尚子氏は本書について「菌は、デフォルメされたキャラクターとして描かれ、菌たちが発する「かもす(醸す=発酵、腐敗させるの意)」はこの作品の象徴的なフレーズとして印象に残る。目に見えない菌やウイルスの世界を目に見えるキャラクターとして表現するというマンガ表現の次元を一つ上げたともいえる作品で、注釈も含み菌やウイルスに関する知識が得られるだけでなく、農業大学という特異ともいえる学校の様子も知ることができる」と書いている。

著者、石川雅之は2008年、『もやしもん』で第12回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞している。青年漫画誌『イブニング(講談社)』にて、2004年から2013年まで。『月刊モーニングtwo(同)』に移り2013年より2014年3まで連載された。その後『月刊アフタヌーン(同)』2024年12月号で切りを掲載。翌2025年1月号より続編の『もやしもん+』が連載され、『もやしもん』の第13巻の最終ページから続く形で描かれている。

2017年4月時点で累計発行部数は800万部を記録している。2007年のTVアニメ化、2010年の実写化とゲーム化、声優によるラジオ番組が、青年誌の流れから一気にファン層を拡大したのではないだろうか。

発酵オタクでもない限り、菌が面白いなどと思わなかったと考えるのだが、日本の漫画の威力はすさまじい。発酵業界においてもずいぶん後押しをしてくれたはずだ。発酵デザイナー・小倉ヒラク氏の『発酵文化人類学』の中で、氏が大ファンであると公言している。

微生物、発酵、発酵菌、菌について知ろうと思うなら本書を薦めるが、最終巻に近づくにつれて説明コマが多くなるのが少し気になる。全巻読み終わる頃には、本書のキャラクターのような菌が見えてくるような気がするので注意だ。

出版にたずさわることから社会に出て、映像も含めた電子メディア、ネットメディア、そして人が集まる店舗もそのひとつとして、さまざまなメディアに関わって来ました。しかしメディアというものは良いものも悪いものも伝達していきます。 そして「食」は最終系で人の原点のメディアだと思います。人と人の間に歴史を伝え、国境や民族を超えた部分を違いも含めて理解することができるのが「食」というメディアです。それは伝達手段であり、情報そのものです。誰かだけの利益のためにあってはいけない、誰もが正しく受け取り理解できなければならないものです。この壮大で終わることのない「食」という情報を実体験を通してどうやって伝えて行くか。新しい視点を持ったクリエーターたちを中心に丁寧にカタチにして行きたいと思います。