2025年6月21日、『A 発酵 RESTAURANT』と題された食のイベントが開催された。「発酵の現在(いま)」を、飲んで食べて体感してもらうことで、地元の食文化の再評価を促し、若年層や観光客へも発酵食の素晴らしさを伝えていこうというものだ。

※以下文中で下線があるものはクリックで参考サイトへリンクします

主催は江戸、明治の時代から石川・金沢の「発酵文化」を牽引し、伝統と先進的な技術で革新を続ける福光屋・四十萬谷本舗・ヤマト醤油味噌 。

そして企画の発案をし、会場と各社の商品を使用したオリジナルの発酵料理の提供や発酵ドリンクの監修をしたのはA___RESTAURANT。2019年開業以来、石川のテロワールと発酵文化に着目し、海外のゲストシェフとのコラボレーションなど、未来へ繋ぐ料理を発表してきた。

本稿を書くにあたり、今(こん)料理長の発案と呼びかけで開催された『A 発酵 RESTAURANT』は大盛況に終わり、多くのゲストが発酵食のおいしさと面白さを体感することができた良質なイベントであったということを、一人の参加者として主催者のみなさんに敬意を表し、最初にこの記事を読まれる方に伝えておきたい。

『A 発酵 RESTAURANT』当日は、決められた席やテーブルはつくらず、18時から23時の間に自由に参加でき、入店時に4000円分のチケットを購入して、好きなフードや飲み物と交換できるというスタイルをとった。堅くなりがちなテーマ性の強いイベントのハードルを下げ、幅広い年齢層の参加者で会場は予想以上の賑わいを見せていた。

さらには1000円からの追加チケットで、新たなドリンクやフードにトライしながら、食談義に花を咲かせている参加者も多く見受けられた。各ブース前では、たまたま隣になったゲスト同士がそれぞれのドリンクやフードについて会話を交わしていたりと、料理チームと「老舗3社が醸す」一夜の居心地の良さと開放感がそうさせているように思えた。

賑わう店内(動画)

その場にいて実感したことは、この自由な空気感こそが、A___RESTAURANTの世界なのではないかということだった。

提供された飲み物では、このイベントならではの、「3社の甘酒の飲み比べセット」や、どぶろく柚子サワー、 パッションフルーツとパインと甘酒でつくった「南国甘酒」などが特に人気だったようだ。近年、発酵ブームと言われているが、ここに来て、「砂糖の代わりに糀甘酒を使うという提案」といったような内容の本が何種類も出版されているように、さらなる健康志向、美容志向が加速させたと言っていいかもしれない。

現場スタッフに後日聞いたところ、日本酒や甘酒関連以外にビールも用意していたが、ほとんどのゲストは日本酒や発酵系ドリンクをオーダーしていたとのこと。多くのゲストが「発酵」というテーマに興味を持って積極的に参加していたことが伺える。

会場であるA___RESTAURANTには、お酒を提供するバーや発酵飲料を使った飲み物やカクテルを提供するブース、セルフのフードカウンターの他に、今回初めて、各社の商品を販売するコーナーが設けられた。ブースやカウンターで、この日だけのために提供された特別なドリンクやフードの調味に使われた発酵商品を購入して帰ることができるようにしたのは良かったと思う。

筆者もいくつかの商品を購入したが、丁寧な説明をしてもらったおかげで、いっそう発酵食に対する興味が深まった。終了後に現場から「販売コーナーへの人員が足らなかった」という声も上がっていたようだが、実際に食べたり飲んだりした後に、使用した発酵食品について詳しい説明を聞いたり質問したり購入できるのは、発酵食の素晴らしさをより伝えることができる場にもなるので、今後は多くのゲストに対応できるようになることを期待したい。

さらに言えば、各社の発酵食品を使ったフードメニューがレストランチームによって提供されたのだが、残念なのは、これらのレシピが公開できていなかったことだ。調理に使用した商品も購入できたのだから、あとはレシピがわかれば、このイベントでの体験を家で再現することもできたのではないだろうか。それがあってこそイベントは完成したのではないかと一参加者として考えるところだ。

途中、老舗3社の代表による「発酵」についてのトークコーナーもあり、意外と知られていない知識に触れることができ、短い時間ではあったが、参加者がさらに金沢の「発酵文化」に関心をもつ良いきっかけとなったと思う。今後は来場者も参加できるクイズや投票などのゲーム性をもった演出、音楽や映像などと絡めたエンタテイメント性を持たせるのも一考ではないだろうか。

福光太一郎・山本 耕平・四十万谷 正和

また、能登復興を祈念した「樽酒の鏡割り」も行われ、特に外国人の方々にとっては日本の文化に触れることのできるいい機会になったと考える。

今回の『A 発酵 RESTAURANT』は参加者がなかなか帰ろうとしない(笑)ほど楽しく居心地の良い素晴らしいイベントだったと思う。これからも形や場所を変えても続いてほしいと願う。

イベント全体として感じたのはトークコーナーにおいても、メニューの解説にしても英語情報が少ないということだった。最近はスマートフォンの翻訳機能を使うから相手任せという風潮もあるように思うが、「発酵文化」を伝えるということでは、まだまだ外国の方にも少しよりそった気遣いがあっても良いのではないだろうか。

そしてこれは、すべての来場者のことを考えても、せっかく参加してもらったのだから<ただ食べて飲んで、こんないい商品が金沢発で販売されていることを知ってもらうだけ>に終わらないようにするために、「何」をどうやって「伝える」かを一つ一つのシーンで考えるべきだろう。

その場で伝えることも大事だが、参加者が現地でも家でも、いつでもアクセスできるデジタルデータで用意してあれば、イベントの「意義」がもっと長く広がっていくのではないだろうか。

発酵菌とエンタテイメント

さて、本稿(前編)では『A 発酵 RESTAURANT』で提供された発酵商品を使ったフードやドリンクの詳細は「後編」に譲り、自分がこれまで「発酵」をどこから考えたかを、個人的かつランダムで取り留めもないかもしれないが記載しておくことにした。誰かが発酵を考えるきっかけの一つにでもなればと思う。

実は、このイベントの企画が進み始めた頃に、A__RESTAURANTの今(こん)料理長から「このイベントの告知のためのコピーのアイデアが欲しい」というリクエストをもらっていて、そのための振り返りだった。

発酵ツーリズム

最初に頭に浮かんだのが発酵デザイナー小倉ヒラク氏がキュレーターをつとめ2022年に開催された『発酵ツーリズム 北陸/金沢』だった。これには『A 発酵 RESTAURANT』を主催をした3社が発酵を体験する場として取り上げられている。

2024年には同氏が総合プロデュースを行なった『発酵文化芸術祭 金沢 ― みえないものを感じる旅へ』が開催された。これは金沢21世紀美術館と「発酵ツーリズム金沢実行委員会」が協業したものだ。内容はアートと発酵文化、まち歩きによる「文化芸術祭」。

そして、小倉ヒラク氏の著書『発酵文化人類学』は「発酵ツーリズム 」が始まる前、2021年このRIFFでも紹介している。著書の<発酵という有史以前からのテーマをカジュアルな文体と時代をフワフワと飛び歩く軽妙な視点>を評価し、紹介文の終わりで小倉ヒラク氏を<インターネット世代が生んだ発酵菌たちのエヴァンジェリスト>とした。

たしかに、先の『発酵ツーリズム 金沢』の動画を見てもらえばわかるが、「発酵ツーリズム 」は、発酵の伝道師としての視点でクリエイトされた「発酵とは何か」を体験できるニューツーリズム(体験型・交流型の新しい観光の形)として完成している。海外の発酵マニア向けに、日本食、日本の宴会スタイルという文化まで楽しめるように演出されていた。そして、その日提供される日本食について「(海外の参加者にとって)普段食べなれているものとは全然違うものが出てくるので、食べられなくても問題がない」とアナウンスし、ケアしていたのが印象深かった。これは見学会ではなく観光事業なのだ。リラックスして心から楽しめない観光は商品として成立しない。

そこで『A 発酵 RESTAURANT』のキャッチコピー案のリクエストについて考えてみた。伝統と技術を大切にする酒蔵や発酵食品の工場をめぐり食事をする「発酵ツーリズム 」とレストランで行われる発酵食イベントは何が違うのか。そして参加してもらうには、何を伝えるべきか。

「発酵ツーリズム 」からレストラン・イベントそしてショーへ

それは人々が一堂に会して、かつ、タイムスケジュールに組み込まれた体験ではなく、それぞれのペースで自由に楽しめること、ということなのではないか。これはツーリズムとは異なる、エンタテイメントになってほしいという主催者への個人的なメッセージでもあった。

今料理長からも「イベントを楽しい感じにしたい」とリクエストされており、そこで最初に浮かんだワードが Entertainment Showだった。

老舗が集まって豪華饗宴という感じではなく、老舗を継ぐ新しい世代の人たちが集まってワクワクする面白いことを考えているらしい。いくつかのバンドによるライブみたいに。この人たち、バンドを超えてセッションもやるらしい。おいしいセッション!発酵食のエンタテイメント!

つまり、これはPRイベントではなく「発酵」の世界を楽しんでもらうための一夜であって欲しい、と思ったのだ。

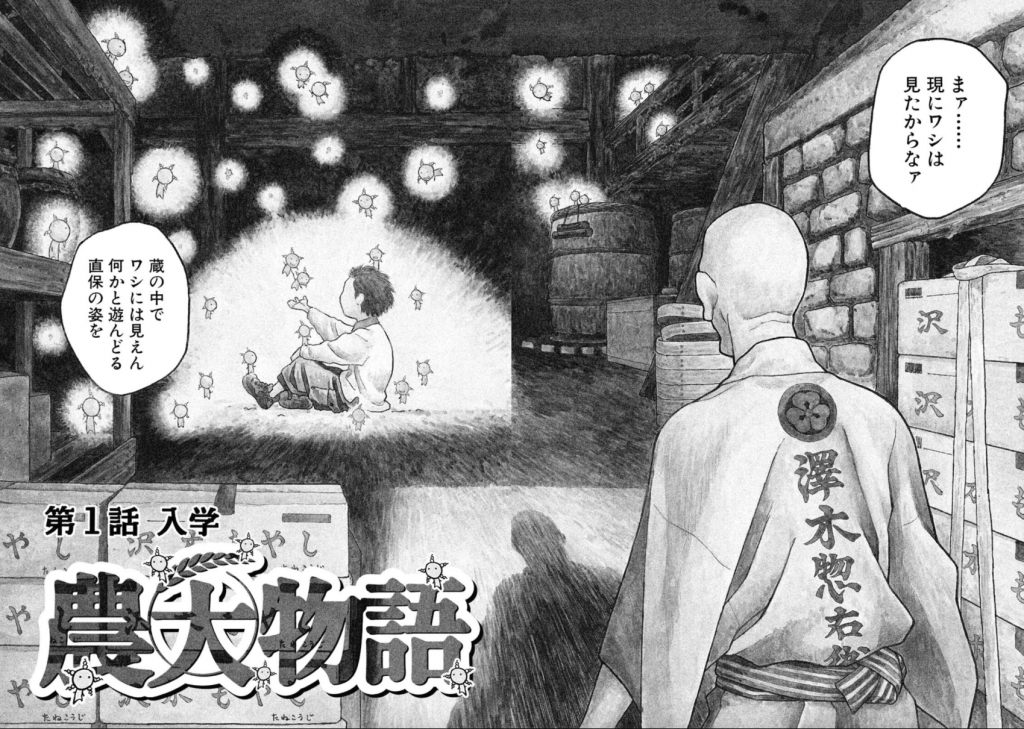

そして、頭の中には漫画『もやしもん』が出てきた。子供の頃から菌が見えるという農大生の話である。そうか、バンドやセッションするのは人ではなく麹や糀をつくる「発酵菌」だ。『もやしもん』に出てくるさまざまな菌のキャラクターが歌って踊っているイメージだ!

もやしのエンタテイナー

ちなみに<もやしもん>とは、むかし麹菌は”もやし”と呼ばれていて、種麹屋の子どもである主人公のことを指し、”もやし屋(種麹屋)の者”という意味である。小倉ヒラク氏も自著のなかで『もやしもん』のファンであることを公言している。

©️イブニングKC

どうやれば楽しそうだと思ってもらえるか。最終的にイベントのイメージとして次の言葉をつくってみた。

Fermented Foods Entertainment Show

これには「お酒から料理まで、まるで発酵菌たちのフード・エンタテイメント・ショー」というエンタテイナーは発酵菌であるという意味合いのコピーも添えておいたが、割愛されたので少しニュアンスが変わってしまったかもしれない。自分の頭の中は次のコマのような『もやしもん』の菌たちのイメージだったのだが。

「発酵菌と生きてきた」

いろいろと思い起こしたことや、調べたり読み直したものがあった。

味噌玉と甘酒

幼少の頃、青森の母方の祖父母の家に行くと、大豆を茹でてすりつぶし、乾燥させた味噌玉が並んでいたことを思い出す。祖父は、この乾燥味噌玉を火鉢で炙ってつまみにしていたような気がする。幼少期の曖昧な記憶なので確かめようと、味噌の作り方を調べると、麹などを大豆にまぜて発酵させたものだけで、この乾燥という工程は出てこない。しかし、過去に青森県では存在していたということを書いてあるnoteを見つけた。

その昔、青森は長い間、稲作に向かない土地で米麹も手に入らないなかったため、外に大豆の球を吊るして自然の菌を付着させ、麹を使わず発酵させる方法を先人が考えたという内容で、それは昭和30年代にも青森の一部地域でも残っていたという。うん、確かに祖父母の家で乾いた味噌玉を見たのは30年代だった。そして、祖父母の家はどちらも引退した教育者で、畑はやっていたが農家ではなかった。

自分の乾燥味噌玉の記憶は正確だった。

そして、以前にRIFFで取材した金沢にある日本で数少ないチェコ料理専門店のことを思い出した。もともと野菜についてる乳酸菌だけを使ってピクルスをつくるという話を伺って記事にしている。もう一つもRIFFで取材した、御徒町から中国・東北地方の料理店を始め成功した、味坊集団・梁宝璋さんのお母さんの味である白菜の漬物も同じだった。

また、正月に訪ねた時は、掘り炬燵の中の1箇所に、こたつ布団がかけられ風呂敷に包まれた甕のようなものがあった。祖母が発酵させている甘酒だった。覗いてみると昨日より米の粒が溶けている。その次の日に見るとドロドロして粒の形がわからない。祖母のものは、麹菌の酵素によって米のでんぷんを糖化させているのでアルコール分はない。しかし、甘酒を飲めると聞いて大人になった気がして出来上がりが楽しみだった。

これが、納豆や味噌や漬物は食べていたけれど、発酵というものを知らないころの発酵菌との最初の出会いということになる。

麹と糀

『こうじ』の字のことを少し書いておこう。

「麹」と「糀」はどちらも「こうじ」と読み、そしてどちらも麹菌というカビを穀物に繁殖させた発酵食品だ。しかし意味と使われ方には違いがある。「麹」は中国から伝わった漢字で、米、麦、豆など様々な穀物で作る麹全般を指す。もうひとつの「糀」の方は和製漢字であり、米から作る米麹のみに使われる。米麹は米に花が咲いたように見えることから「糀」として明治時代に作られた。

ヨーグルトと乳酸菌

次に浮かんだのはヨーグルトだ。初めて食べたのはきっとチチヤスのヨーグルトだったのだろう。ちなみにチチヤスは1917(大正6)年に国産ヨーグルト第一号として発売されている。高級病人食だったようだ。再発売になったのが1954(昭和29)年。

しかし、発酵食として意識したのはチチヤスではなく明治のブルガリアヨーグルトだったのは確かだ。ブルガリアに長寿者が多いのは、ヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであるという学説とともに、乳酸菌=発酵菌=健康というイメージが日本人に定着したように思う。この菌はヨーグルトの発酵に古くから使われてきたブルガリア菌とサーモフィラス菌という。

1970年の大阪万博ブルガリア館で、明治乳業のスタッフが本場のプレーンヨーグルトを試食したことから「明治ブルガリアヨーグルト」開発のきっかけとなり1973年に発売になった。

2025年の大阪万博でも、誰かが試食して日本人にとっての新しい食文化が生まれるのだろうか。

永山久夫

長寿といえば永山久夫氏だ。長寿食や健脳食の研究者であり、古代から明治時代までの食事を復元し各時代の食の特徴を研究する料理研究家。研究した食事を実践して精力的に活躍する91歳。会って先生の作るご飯を食べさせてもらいたいと長年思っている一人である。先生のレシピで兵糧玉というのを作ったことがある。たくさんの著作があるが、発酵においては納豆と味噌をすすめる健康食シリーズがある。

小泉武夫

当然ながら「発酵のことは小泉武夫を読め」だ。RIFFでは『いちばん大切な食べものの話』という、日本の食品ロスジャーナリスト・井出留美氏との共著を紹介している。親子で読むようなQ&A形式で進む本なのだが、発酵のところでは次のように書かれている。

発酵食品には無数の菌体が住んでいる

菌体というのは乳酸菌だとか納豆菌だとかの微生物の菌そのもののことです(〜中略)納豆菌というのは、納豆1グラムにだいたい10億から15億個いるわけです(〜中略)発酵食品と一般の食品の一番違うところというのは、生命体が入ってくるということなんです。

子供と一緒に読もう、というような本なのだが、生命体が入ってくるというのはなかなか強烈な表現だ。

個人的には1989年に出版された『発酵 ミクロの巨人たちの神秘』で微生物→発酵菌の世界に心を持っていかれたことだけは確かだ。発酵を考える基礎と言っていい。前述の小倉ヒラク氏はデザインの仕事をしていた時に「発酵」沼にはまり、小泉武夫氏のいる東京農大の研究生として「発酵学」を学んでいる。

この本では、発酵のメカニズムや世界各地の発酵文化、そして発酵が人間の生活にどのように関わっているかを解説している。発酵の作用は、食品だけでなく、医薬品や洗剤の製造、環境浄化など多岐にわたることを紹介し、目に見えない微生物の世界を宇宙的な視点で捉えている。

もちろん、金沢の「ふぐの子糠漬け」におけるフグの卵巣の毒消しと発酵についてもしっかり言及している。

この本を読んだ何十年か前(正直にいうとあまりに学術的でいまだに読み切れてはいない)、最高にインパクトがあったのが、酸素もない地球の中で生きていた微生物が、シダ類の繁茂とともに増えていった酸素出現と符合して生まれた酸素生成菌(光合成菌)が地球にとって最初の生き物となったという件だった。

その微生物が誕生した35億年前を1月1日として地球カレンダーをつくると、人類が登場するのは12月31日あたり。微生物は人間不在の気の遠くなる時を、地球維持のために重要な発酵作用をしてきたという。

そう、『A 発酵 RESTAURANT』のキャッチコピーとして提案した「みんな、発酵菌と生きている」はここから発想している。江戸、明治から発酵食品と食生活をともにしてきたという意味もあるが、発酵がなければ人類はいないのだから、もっと発酵菌に寄り添おうよという気持ちから出た言葉である。見えないものを見てみようよ生命体同士、なのである。

発酵させる本

もう一つ、これも読み切れてはいないのだが、サンダー・エリックス・カッツによって書かれた『発酵の技法 世界の発酵食品と発酵文化の探求』という本をRIFFで紹介した。テキストだけで500ページもあるのだが、発酵に実際に挑戦したいという気になる。ホエーで缶詰食品を生き返らせる方法、サワー種培養微生物のこと、自分でぬかをを発酵させて食品廃棄物をピクルスにする方法・・など、発酵の変成パワーの説明があまりに説得力があるので<どうなるか試してみたくなってしまう>本である。

料理長と発酵のこと

前編の最後に、『A 発酵 RESTAURANT』を企画した今料理長と発酵ということで勝手に推察を含めて思い起こしてみた。

ここでは創業の仲間として、今さんと書かせていただく。

2018年の10月に今さんらと1週間ほどニューヨークへ行く機会があった。当時、マンハッタンの食品店はビーガン、ベジタリアンを対象とする専門店か、一般の商品を扱っていても、必ず専用の商品が置いてあり、入り口を入った棚には必ずおしゃれなボトルに入ったKombucha(コンブチャ)によって一面を占められていた。70年代の健康食品ブームで注目された “紅茶キノコ”のことだ。人気だという数本を買って持ち帰ってみんなで飲んだのだが、けっして美味しいものではなかった。

当時はまだ、A__RESTAURANTの開業前で、今さんはオフィスのキッチンで食材や調理法の研究をしていたのだが、帰国してからしばらくしてフレーバーティーを使いコンブチャを作り始めたのを覚えている。これが異常に美味かった。

ということで、今さんのコンブチャは、2019年4月、アニメーション・スタジオTonko Houseが新宿で開催した「トンコハウス映画祭」でも振る舞われることになった。

純米酒をベースにした梅酒「 竹葉」でブレンドしたアルコール入り、そして夏柑、だいだい、すだち、柚子を絞ってしてブレンドしたものと、生姜、ブラッドオレンジを絞ってブレンドしたものと2つのノンアルコール・コンブチャである。

日本料理をベースに切磋琢磨し、自然と発酵を取り入れた調理というものが体に染み付いていた今さんだが、この辺りからA___RESTAURANTでの「発酵」に対する新たな取り組みが始まったように思う。さまざまなオリジナル・コンブチャはレストラン開業後も多くのメニューに使用されていく。

これは、今さんが出版されたばかりの日本語版『ノーマの発酵ガイド』という本を入手した前後だったのではないだろうか。購入のお手伝いをした記憶がある。今さんは何か閃きがあったのか「この本、すごく面白い」と言っていた。

たしかに『ノーマの発酵ガイド』では発酵に関する食材、機器、道具、方法論が写真付きで書かれている。コンブチャの種類だけでも、コーヒー、エルダーフラワー、バラ、マンゴー、メープル、リンゴ、レモンバーベナ、コンブチャ・シロップなどがあり、一般的には魚醤をイメージする「ガルム」についてはビーフやバラとエビのガルムなどというものまで出てくる。ありとあらゆる物を発酵させてやろうという本である。それも開業以来20年間、「世界のベストレストラン50」における5度の世界1位獲得した名実ともに世界最高と言われるNomaのメンバーによってだ。

書かれている技法や考え方がどのようにレストランメニューに使われていたのかはわからないが、新しい発酵を使ったメニューというものに、この時、それ以前かもしれないがずいぶん傾倒し始めて行ったのではないだろうか。

そう考えると、今さんが老舗3社に呼びかけて、『A 発酵 RESTAURANT』というイベントを成功させたのは必然で、オフィスのキッチンから7年、今さんの「発酵」への好奇心と技術も醸される時期に到達していたのだと思う。

今さんは、北海道に生まれ料理人となり、京都でも修業している。ベトナムのトップホテルの日本料理店の料理長も務めた。それぞれの地域に発酵食品、調味料があり、さまざまな旨みというものを熟知している。例えば魚醤系一つとっても、オフィスのキッチン時代から「いしる」「ニョクマム」「ナンプラー」「コラトゥーラ」を研究し、開業してからは、微細に使い分け、それらを思わぬところに潜ませ、世界の味覚とフュージョンさせて来たと筆者は認識している。

発酵コラボフード

今回の『A 発酵 RESTAURANT』のコラボレーション・フードおいても、今さんの一品一品の料理には各社の商品特性が生かされた使い方がされ、控えめではあるけれど新たな発見をさせてくれた。3社の発酵食品を使用して作ったこの日限定「三縁発酵シュウマイ」は150個が即売となった。

福光屋のライスミルクを使ったセビーチェ

四十萬谷の甘糀を使った鶏もも煮込みと

ミニバンズ

四十萬谷の花金城漬けを使った

豚肩ロースのロースト

ヤマト醤油味噌のひしほ醤油を

使ったフロランタン

料理長に呼応してか、パティシエの清水孝憲氏のスイーツにも発酵食品が斬新に使われており、複雑味を増していた。特にひしお醤油を使用した香りの余韻が続くフロランタンが人気となった。また、清水氏は今回、パッションフルーツとパインと甘酒でつくった「南国甘酒」の監修なども行った。

『A 発酵 RESTAURANT』の発酵フードはこの二人がいて完成した。

発酵はとてつもなく奥が深く、発酵菌たちは永遠にいなくなることはない。いつもわれわれの周りで生きている。いや、われわれが発酵菌の世界に住んでいるとも言える。

これからも「みんな、発酵菌と生きていく」のだ。

当日のメニュー詳細は、後編で紹介する予定です。簡単なレシピも掲載できればと考えています。

その他の発酵を考えるための参考資料:

村井裕一郎 ビジネスエリートが知っている教養としての発酵

久保順平 世界の富裕層を魅了する「日本酒」の常識

文責:Joji Itaya(RIFF編集部)